美洲印第安人的历史抵抗运动

我是个红人。 如果大灵希望我成为白人,他一开始就会让我成为白人。 现在我们很穷,但我们自由了。 没有白人能控制我们的脚步。 如果我们必须死,我们就死于捍卫自己的权利。-Siting Bull,Hunkpapa Sioux

1875 年 11 月,尤利西斯·格兰特总统与代表美国陆军的威廉·谢尔曼将军和代表内政部印第安局的哥伦布·德拉诺国务卿举行了 “高级” 会议(安德森,1996 年)。 在这次会议上,印第安人事务局(BIA)被要求 “退出”,允许军队解决与苏族印第安人的 “问题”。 然后,向黑山的苏族发出了最后通牒,要求他们在1876年1月31日之前向保留地报到否则受到惩罚。 Siting Bull and Crazy Horse 拒绝遵守规定,并利用一支由夏安、拉科塔、奥格拉拉和其他苏族人组成的特遣队进行抵抗,结果击退了乔治·克鲁克将军,最终在小大角战役中杀死了乔治 ·A· 卡斯特将军。 尽管以苏族为主的美洲印第安人战士赢得了这场战斗,但美国陆军继续对美洲原住民发出指令,导致疯马在1877年死亡,而Siting Bull和他的人民逃到了加拿大(Anderson,1996年)。

图\(\PageIndex{1}\):坐牛,1885 年。 图片描绘了拿着传统烟斗的 Hunkpapa Sioux 战士。 (CC PDM 1.0;David F. Barry 通过维基媒体)

图\(\PageIndex{1}\):坐牛,1885 年。 图片描绘了拿着传统烟斗的 Hunkpapa Sioux 战士。 (CC PDM 1.0;David F. Barry 通过维基媒体)

另一个抵抗的例子体现在科奇斯酋长的奇里卡瓦·阿帕奇副首杰罗尼莫身上。 杰罗尼莫被描述为 “有史以来最优秀的战斗人员之一... 在当时最有能力的'印度战士'的领导下,他战胜了成千上万的美军,战胜了成千上万的美军”(Coffer,1979)。 1886年,杰罗尼莫向纳尔逊·迈尔斯将军投降,他与其他750名阿帕奇人一起被送进监狱,其中一些被监禁的阿帕奇人是协助抓获杰罗尼莫的美国陆军的侦察兵(Coffer,1979)。

红色力量运动与行动主义

在1960年代和1970年代,美洲原住民在自决、美洲印第安人身份认同和文化复兴问题上普遍变得更加活跃(Coffer,1979;Nagel,1996)。 根据乔安妮·纳格尔的说法,

标志着二十世纪末美洲印第安人种族的身份和文化转变是在红色力量的熔炉中形成的。 Red Power Activism 是美洲印第安人种族重生的祖先(Nagel,1996 年)。

在美洲印第安人运动(AIM)发展之前,美洲原住民活动分子主要在华盛顿州和俄勒冈州使用民权运动的非暴力公民抗命策略组织 “捕鱼”。 纳格尔写道:“很简单,捕鱼涉及在水体(河流、溪流、湖泊、沿海水域)中非法捕鱼,尽管土著渔民声称拥有条约权利,但他们仍受到法律限制或禁止”(Nagel,1996年)。 其中一些捕鱼活动导致了大规模逮捕甚至暴力对抗,但法院最终作出了有利于美洲印第安人在水体中捕鱼的条约权利的裁决(Healey & O'Brien,2015)。

1968 年 7 月,AIM 在明尼阿波利斯成立,由来自该城市的二十多个美洲印第安人组织组成。 尽管 AIM 最初开始质疑明尼阿波利斯刑事司法系统中警察对美洲印第安人的暴行和歧视,但它在 1969 年 11 月帮助组织了对恶魔岛的占领,将其影响范围扩大到了西海岸(Coffer,1979 年)。 一群自称 “所有部落的印第安人” 的89名美洲原住民占领了Alcatraz未使用的联邦财产,声称其为 “发现权”,并以24美元的价格购买了恶魔岛(Nagel,1996年;历史是一种武器)。 到1971年6月,联邦特工夺回了恶魔岛,AIM寻求其他抗议行动。

图\(\PageIndex{2}\):Alcatraz Island 占领标志,上面写着 “欢迎印第安人”。 (CC BY 3.0;Loco Steve 通过维基媒体)

图\(\PageIndex{2}\):Alcatraz Island 占领标志,上面写着 “欢迎印第安人”。 (CC BY 3.0;Loco Steve 通过维基媒体)

另一个引人注目的红色力量活动是1972年举行的 “破裂条约之路”。 AIM再次帮助组织了一辆由数百名美洲印第安人组成的汽车大篷车,该大篷车始于1972年10月,从西部(西雅图、旧金山和洛杉矶)抵达华盛顿特区的BIA大楼(Coffer,1979;Nagel,1996)。 尽管鉴于华盛顿特区已经对1972年11月的选举进行了报道,这一事件得到了媒体的报道,但美洲印第安人提出的要求没有得到满足。 值得注意的是,更现代的美洲原住民抵抗和行动主义源于泛民族,即不同族裔群体之间的合作与团结。 两个世纪前,肖尼民族的领袖/先知特库姆西(1768-1813)设想了一个泛印度红色国家,团结起来对抗欧裔美国人的土地侵占,尽管他的愿景从未实现。 对于美洲印第安人来说,泛民族表现为泛印第安人和/或超部落的身份和团结,而不是特定的部落身份。 鉴于美洲原住民人口变得更加城市化,远离保留地和/或原始部落土地,超部落种族有所增加,但 “绝不是部落作为印第安族裔核心组成部分消失的理由”(Nagel,1996)。

AIM 继续积极行动,但在 1973 年将注意力转移到了受伤的膝盖上。 正如乔安·纳格尔(1996)所解释的那样,

南达科他州派恩里奇保护区的一个小镇受伤的膝盖发生的冲突涉及派恩里奇的奥格拉拉·拉科塔(苏族)部落内部与备受争议的部落主席理查德·威尔逊的争执。 威尔逊被部落的某些阶层视为BIA的腐败傀儡,包括那些与AIM有关的人。 弹劾威尔逊的努力导致该部落分为两个对立的阵营。 这些团体最终武装起来,进入了长达两个半月的围困。

占领的结果(受伤的膝盖二世)是两名联邦调查局特工被打死,但无数美洲印第安人被打死:“只是另一个死去的印第安人。” 此外,理查德·威尔逊仍在任职,而参与围困的AIM成员面临诉讼、流放甚至入狱的威胁(Nagel,1996年)。 Oglala Lakota Nation Gladys Bissonette 参与了《受伤的膝盖 II》和 AIM 的成员,撰写了以下关于占领的文章,

这是我一生中最伟大的事情之一。 尽管今天是我们在这里的最后一天,但我仍然觉得自己会永远在这里,因为这是我家的一部分... 我希望印第安人,至少在整个派恩里奇保护区团结起来,共同站起来,牵手,永远不要忘记受伤的膝盖。 我们这里什么都没有,我们没有东西可吃。 但是我们有一件事——那就是64个不同部落之间的团结和友谊... 我从未见过这样的事情(Ward,2013)。

马龙·白兰度拒绝亲自接受奥斯卡最佳男主角奖,他派阿帕奇女演员萨欣·利特尔费瑟代替了他,这增强了《受伤的膝盖II》的知名度以及整个人工智能/安人的困境。

全球抵抗

当前占主导地位的全球政治和法律秩序是欧洲发明的,以国家为中心,此后遍布各地,形成了离散的边界,这标志着当今最常用的地缘政治世界地图。 1648年的《威斯特伐利亚和平协议》结束了欧洲数十年的残酷暴力和地方性冲突,巩固了国家主权的完整而持久的概念,传统上将其定义为最高法律权威(d'Errico,n. d.)。 因此,欧洲对国家(或民族)之间的无政府状态、冲突和混乱的反应是建立由各国相互承认彼此的主权权威支撑的国家间关系体系。 土著人对国际关系的理解不同于国家间方法,尤其是在土著人民如何更新和履行其神圣承诺以及与自然世界的相互依存关系方面。 关于土著复兴的主张意味着恢复和重振与土地、文化和社区的关系,促进了对国际秩序的积极和另类愿景,挑战了占主导地位的国家间模式。

国家主权的概念推动了现代国家建设战略,几乎毫无例外地导致了土著民族的毁灭。 每个州都试图通过教育、军事征服和其他国家驱动的举措,树立普通百姓共享文化、价值观、历史、语言、货币(等)的愿景。 这通常被称为民族身份,与爱国主义和民族主义等思想有关。 土著人与欧洲帝国的遭遇使他们一次又一次地面临严峻的选择(如果让他们做出选择的话):与强加于他们及其土地的新定居者殖民秩序同化,否则将面临混乱——甚至是种族灭绝。 正如乔治·曼努埃尔和迈克尔·波斯伦(1974)指出的那样,殖民制度永远是为殖民大国决定的 “共同利益” 而获得对他国控制权的一种方式。 只有当人们想象如何治理自己的能力被摧毁时,他们才能确信共同利益。

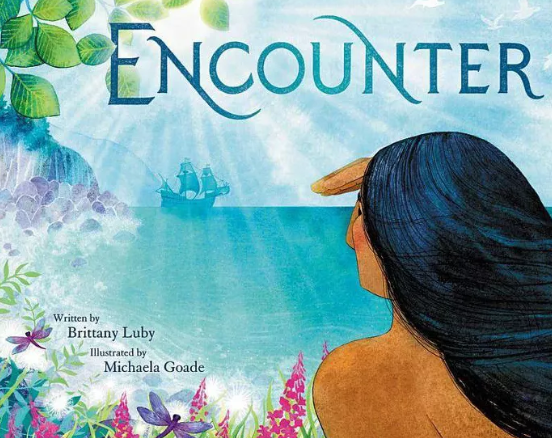

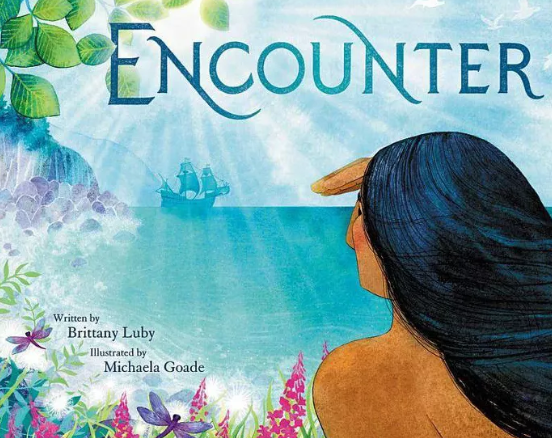

曼努埃拉·皮克(Manuela Picq)(2015)在谈到土著人争夺使土著人民与其土地和资源疏远的国家建设努力时指出,土著视角对以国家为中心的视角提出了三个具体挑战。 首先,他们通过维护对国家、土地/水域和自然界的权威来挑战国家的最终权威。 其次,他们通过强调既挑战主导体系又不在主导体系之外的土著观点,揭露了以国家为中心的制度的殖民基础。 换句话说,我们所知道的国家的存在归功于植根于文化帝国主义、暴力、破坏、种族灭绝的殖民化和定居进程,以及最终根除土著身份和与土地的关系,如果不是消灭民族本身。 第三,土著人民的世界观和做法要求我们想象在内部分享权力并超越国界和现行全球国家体系的思维会是什么样子。 儿童读物《遭遇》同样为读者提供了一个机会,让他们想象一个没有受到殖民主义破坏的世界——如果我们的过去有所不同的话。

图\(\PageIndex{3}\):《遭遇书》由土著妇女布列塔尼·卢比撰写,改编自法国探险家雅克·卡地亚在 1534 年保存的真实日记,设想法国水手和斯塔达科南渔民之间的首次会面。 Encounter 邀请读者思考过去,共同迎接一个尚未被殖民主义破坏的未来。 (照片由 Janét Hund 博士提供)

图\(\PageIndex{3}\):《遭遇书》由土著妇女布列塔尼·卢比撰写,改编自法国探险家雅克·卡地亚在 1534 年保存的真实日记,设想法国水手和斯塔达科南渔民之间的首次会面。 Encounter 邀请读者思考过去,共同迎接一个尚未被殖民主义破坏的未来。 (照片由 Janét Hund 博士提供)

自决原则为无国籍的土著民族提供了尝试(重新)维护和(重新)主张其权威的途径。 自决为土著人民提供了建立国际社会认可的政治实体的途径。 该进程基于这样一个理念,即人民应该可以自由组建自己的政府和控制自己的事务,这对于支撑联合国的道德和合法性至关重要。 在过去的一个世纪中,特别是在1945年后,非殖民化、获得独立并成为自治的前殖民地的殖民地的实际和意识形态行动和/或运动成为一个重要的国际进程,这种性质的土著主张受到了重大的关注。 自决权威的来源无疑是争论的根源。 对于土著民族来说,它源于与他们的家园、水域、神圣的生活史、动物国家、植物国家、仪式、语言和自然世界的复杂关系。 各国自决权力的来源大不相同,源于殖民政策。 例如,可追溯到十五世纪的《发现论》主张非基督徒占领的土地可以合法 “发现”,并宣称其为王室拥有的领土。 其他虚构的政治和法律结构也已植根于国家法律历史和惯例中,形成了否认土著民族之间关系的另类观念的国际惯例。

国家主权与土著自决之间紧张关系的一个例子可以从卡尤加(现为纽约)首席执行官德斯卡赫访问欧洲的故事中看出,他首先是在1921年访问英国,然后在1923年访问国际联盟。 作为Haudenosaunee(易洛魁人)六国议长,他感到不得不踏上漫长的跨大西洋之旅,因为豪德诺索尼和加拿大人民之间的冲突陷入僵局。 他认为,他的人民因抗议加拿大政府对其土地强加自封的主权而被监禁,声称这无异于入侵,并表示 “我们决心过上我们出生的自由人民”(国际联盟,1923)。 这些土地过去和现在都受条约的约束,这些条约表达了对共享土地的共享权力,以及作为平等国家共同管理同一领土的人民相互尊重,这种观念在很大程度上与威斯特伐利亚的专属领土愿景背道而驰一个人的权威。 但是,德斯卡赫酋长的上诉在伦敦和日内瓦都被置若罔闻,因为有关国家拒绝干涉同行之一,即加拿大的内政(Corntassel,2008)。 他最终空手而归,不久后于1925年死于纽约州,从当时几乎被加拿大定居国占领的家园流放出去。

自德斯卡赫酋长时代以来,已经取得了一些进展,现在出现在显眼的地方。 《联合国土著人民权利宣言》(UNDRIP)敦促各国认识到

土著人民有自决权。 根据这项权利,他们自由决定自己的政治地位,自由追求经济、社会和文化发展(联合国大会,2007年)。

联合国内部也有势头支持许多人认为是自决的核心,即土著人对影响他们、其社区和领土的所有事项行使否决权。 从表面上看,《宣言》似乎确保了土著民族以前仅限于各州的权力。 正如 White Face(2013)指出的那样,阴谋国拒绝通过该声明,直到它包含了最终进入第四十六条的限制性措辞,该条规定 “本声明中的任何内容都不得被解释... 或解释为授权或鼓励任何可能肢解或损害的行动,全部或部分是主权和独立国家的领土完整或政治统一”(联合国大会,2007年)。 可以认为第四十六条延续了上述《发现论》,或者至少延续了其影响,尽管该条已于2012年被正式否定。 不幸的是,《联合国土著人民权利宣言》第四十六条以及其他州际法律文书对 “发现论” 的法律虚构继续对土著民族产生深刻而破坏性的影响,破坏了他们的自决权威(Miller 等人,2010 年;联合国大会,2010)。

土著自决运动对制度本身提出了更强烈和更根本的挑战。 即使大多数土著民族不寻求全面消灭它,他们也在努力寻找按照自己的条件包容的方式,往往会拒绝威斯特伐利亚的国家主权思想。 鉴于全世界大约有5,000个土著民族,维护自决权威的方法有很多。 许多土著人替代方案甚至拒绝了这样的观点,即应该有一套强有力的总体原则来指导各民族之间的关系,认为我们应该容忍采取多种方法来促进不同民族之间的和平以及维持我们的环境。

图\(\PageIndex{4}\):“部落主权。” 女人举着标语,上面写着 “部落主权——这是法律”。 (CC BY-NC-ND 2.0;Ian Sane 通过 Flickr)

图\(\PageIndex{4}\):“部落主权。” 女人举着标语,上面写着 “部落主权——这是法律”。 (CC BY-NC-ND 2.0;Ian Sane 通过 Flickr)

有一种关于土著国际关系的学术界正在兴起,它挑战了以国家为中心的主权和自决表达方式。 正如Anishinaabe学者海登·金(Hayden King)(2015)所说,“在我们的政治世界中,国家和主权消失了。” 土著民族通过建立促进和平、友谊和新的战略联盟的新联盟、条约和协议,表示相互团结。 土著国际关系是持久而神圣的,与外国签订条约并没有阻止土著民族继续彼此之间的外交关系。 例如,Heiltsuk Nation 和 Haida Nation(均为今加拿大西部)之间的《和平、尊重和责任条约》是这两个国家自1850年代以来的第一份和平条约,其前提是 “我们的土地和水域面临更大的麻烦”以及我们国家以外的力量所产生的资源枯竭”(Crist,2014)。 该条约是两个土著民族通过聚会仪式颁布的,旨在挑战国家批准的海尔图克水域商业鲱鱼捕捞所构成的共同威胁。

Iiniiwa

2014年,生活在药品线(美加边境)沿线的土著民族之间启动了另一项历史性条约。 Iiniiwa 是黑脚野牛的名字,它与草原生态系统的土地、人类和文化习俗有着深厚而长期的关系。 在讨论野牛在家园中的作用时,黑脚学者勒罗伊·小熊(Leroy Little Bear)(2014)指出,作为草原景观中的天生生物工程师,他们塑造了植物群落,运输和回收了养分,创造了栖息地变异性,使草原鸟类、昆虫和昆虫受益小型哺乳动物,为灰熊、狼和人类提供了丰富的食物资源。

不幸的是,十九世纪对野牛的大规模屠杀导致了草原生态系统的恶化,随之而来的是黑脚人的健康和福祉。 野牛的毁灭也影响了该地区土著人民的文化习俗,这促使人们需要采取社区主导的行动,将iiniiwa恢复到土著家园。

2014 年 9 月 23 日,八个土著民族(黑脚民族、血部落、西克西卡民族、皮卡尼民族、贝尔纳普堡印第安人保留地的阿西尼博因和格罗斯文特雷部落、佩克堡印第安人保留地的阿西尼博因和苏族部落、同盟萨利什的萨利什部落和库特奈部落)和 Kootenai 印第安人保留地和 Tsuu T'ina Nation)聚集在蒙大拿州勃朗宁附近的黑脚地区,签署历史性的《布法罗条约》。 它涉及药品生产线两边的土著民族,并呼吁iiniiwa重返草原生态系统。 鉴于这是 150 多年来签署的第一份跨境土著条约,《布法罗条约》也是更新和重振旧联盟的一种方式。 它概述了几个由社区主导的目标,包括让部落和原住民参与关于伊尼瓦保护的持续对话;团结大平原北部部落和原住民的政治权力;推动恢复伊尼瓦的国际呼吁;让年轻人参与条约进程,加强和更新与大平原北部iiniwa和草原的古代文化和精神关系。

作为土著国际关系的一个例子,上述条约条款表明了订立条约的神圣性质,使土著民族 “将其联系关系扩展到世界上所有不同民族”(Williams,1997)。 除了让土著民族成为签署国外,《布法罗条约》还概述了联邦、州和省政府以及农民、牧场主和保护团体参与将伊尼瓦恢复为土著家园的愿景。 作为个别土著民族,这些社区促进伊尼瓦恢复的能力有限。 但是,他们本着统一的愿景,集体行使其自决权力,推动iiniiwa归还约630万英亩的家园。

《布法罗条约》也是一份活的文件,需要定期更新和重新解释。 《条约》签署两年后,签署国的数目已从八个增加到21个。 2016年9月,签署方在班夫国家公园举行了管道仪式,以纪念计划在该地区重新引入16个iiniwa的计划。 除了恢复水牛种群外,签署人还呼吁加拿大艾伯塔省政府将班夫隧道山的名称改为神圣的布法罗守护山。 iiniiwa 的复兴和延续愿景还包括改变景观,以反映iiniiwa居住的地方。 新的土著条约制定形式反映了构成土著国家间关系的复杂外交和精神觉醒。

当前问题和持续的社会变革

第11.4章进一步讨论了美洲原住民抵抗和激进主义的当代例子,特别是反对达科他通道管道的例子。 当前有一些影响美洲印第安人的问题需要进一步关注。 首先是美国和加拿大失踪和被谋杀的土著妇女和 “双精神” 的增加,不列颠哥伦比亚省的16号高速公路被称为 “眼泪之路”(Palacios,2016年)。 根据卡罗琳·史密斯-莫里斯(Carolyn Smith-Morris)的说法,“美洲原住民妇女被谋杀和性侵犯的发生率是美国某些县平均水平的10倍,这些罪行绝大多数是由美洲原住民社区以外的个人犯下的”(Smith-Morris,2020年)。 鉴于这个问题的重要性和知名度现在有所提高,唐纳德·J·特朗普总统于2019年11月26日签署了第13898号行政命令。 该行政命令设立了一个特别工作组,重点关注失踪和被谋杀的美洲印第安人和阿拉斯加原住民(“正义女神行动”)。

视频\(\PageIndex{5}\):Wind River。 这部戏剧片描绘了一位土著妇女娜塔莉在怀俄明州 Wind River 保护区的大型石油和管道建设附近掩盖死亡的故事。 (视频开始播放后,将显示隐藏字幕和其他 YouTube 设置。) (合理使用:YouTube 上的 KinoCheck)

影响美洲印第安人的第二个也是更当前的问题是 COVID-19 对美洲原住民人口的影响不成比例。 根据《发病率和死亡率周报》,“尽管非西班牙裔美国印第安人和阿拉斯加原住民(AI/AN)占美国人口的0.7%(根据2018年美国人口普查),但最近的一项分析报告称,向疾病预防控制中心报告的2019年冠状病毒病(COVID-19)病例中有1.3%的已知种族和种族属于人工智能/人群”(Hatcher等人,2020年)。 同样,基兹·韦德(Kizzie Wade)(2020)报告称,美洲原住民被诊断患有 COVID-19 的可能性是白人的3.5倍,因为纳瓦霍/丁人等一些土著社区受到了疫情的破坏。 相比之下,俄克拉荷马州的切诺基民族站在为其人民争取社会福利的威尔玛·曼基勒的肩膀上,实行了令人印象深刻的公共卫生保健和部落领导,COVID-19 的发病率很低。 由于疫情持续不断,因此正在收集更多信息和数据,以评估冠状病毒对人工智能/人群的全面影响。 显然,需要进行更多的研究,以分析阶级分层、获得医疗保健的机会和其他机构问题如何导致 COVID-19 对土著人口的不同影响。