12.1: 伦理哲学家的生活

- Page ID

- 198130

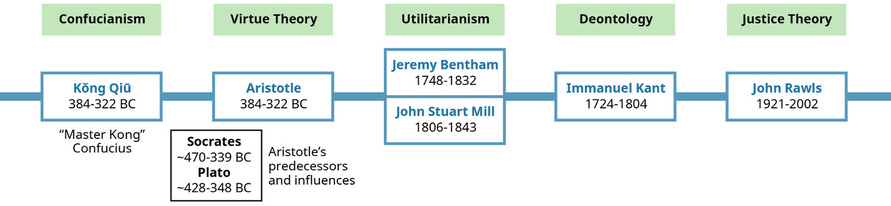

图\(\PageIndex{1}\):随着时间的推移,在世界的不同地方,哲学伦理学已经占据了许多重要思想家的思想。 以下是其中一些人物的名字和寿命。 (CC BY 4.0;莱斯大学和 OpenStax)

亚里士多德的伦理:美德理论

亚里士多德,公元前 384 年—公元前 322 年

亚里士多德(公元前384年至公元前322年)是柏拉图的学生,柏拉图本人是苏格拉底的学生,苏格拉底是西方哲学的创始人之一。 亚里士多德在雅典柏拉图学院工作了大约二十年,最初是学生,然后是助理。 后来,他辅导了年轻的马其顿亚历山大,他将成为亚历山大大帝。 1

亚里士多德最终回到了雅典,在那里他开设了自己的学校——兰心大戏院,并在那里广泛学习和教授哲学、政府以及自然和社会科学。 他和大多数希腊古典思想家都认为所有学科都是相互关联的。 他们比我们更不愿意严格分开学术科目。

亚里士多德在伦理学方面的主要著作《尼科马奇伦理学》是献给他的父亲或儿子的,两人都被命名为尼科马丘斯,这是他家族中很受欢迎的名字。 在《伦理学》中,亚里士多德阐述了美德理论的本质,他指出,如果我们真的希望人们成为道德人,那么就必须让他们从小就实践伦理。 正如柏拉图声称不道德的人根本没有受过伦理学教育一样,亚里士多德也认为,持续的实践是创造合乎道德的人的最佳手段。 他争辩说,男性——对亚里士多德来说,与柏拉图不同,教育仅限于男性——他们像男孩一样被教导在小事上要遵守道德,随着他们的成长,他们将自动在所有事情上按道德行事。 当然,关于两位哲学家的一个合理问题是,我们是否认为他们在这些观点上是正确的。

在《伦理学》中,亚里士多德引入了通常被称为温和的黄金中庸的概念。 他认为,每一种美德都介于缺陷和过剩的恶习之间。 也就是说,一个人可以表现出太少或太多的好东西,或者一种美德。 对于 Goldilocks 来说,诀窍在于拥有恰到好处的数量。 但是,更复杂的是,在太多和太少之间取得适当的平衡并不一定会使两者处于中间位置。 适度的平均值更像是滑动值,在缺陷和过量之间波动,但不会自动分割两者之间的差异。 根据所讨论的美德,均值可能更接近赤字或盈余。 例如,以勇气的美德为例(图 A2)。 对于亚里士多德来说,卑鄙更接近于愚蠢或粗鲁。 并不是说愚蠢与其说是一种恶习,不如说是懦弱;只是勇气更接近于一种勇气而不是另一种勇气。

根据亚里士多德的说法,首先什么构成美德? 除了勇气,美德还包括智慧、善良、爱、美丽、诚实和正义。 这些美德与柏拉图所宣称的美德大致相同。

亚里士多德还谈到了 eudaemonia,这是幸福与善良的完美平衡,用经典的解释。 当人类善行并过着理性思考和沉思的生活时,无论是在自己还是在世界上,都会经历e udaemonia。 正如亚里士多德所说,理性思维是神的活动,因此人类也应该效仿这种做法。

边沁与米尔的伦理:功利主义

杰里米·边沁,1748—1832

约翰·斯图尔特·米尔,1806—1873

律师杰里米·边沁在十八世纪末成为了我们今天所说的英国议会顾问。 他的任务是设计一种方法,使成员们可以评估拟议立法的价值。 他用了一个拉丁术语—— 实用性、实用性或幸福感,然后计算了拟议法案中的实用工具数量。 从本质上讲,这量化了即将出台的立法的分数——那些实用性最多的立法的排名高于实用性最少的部分。

当今的功利主义作为一种伦理体系,尽管它适用于许多领域,而不仅仅是立法领域,但它也遵循同样的原则。 在做出道德决定时,建议我们选择能够为最多的人带来最大好处的行为。 如果善良或幸福或有用的平衡超过邪恶、伤害或不快乐的平衡,那么选择就是道德选择。 另一方面,如果邪恶的平衡超过善的平衡,那么选择是不道德的。 由于强调伦理决策的结果,功利主义被归类为结果主义理论。

边沁在《道德和立法原则导论》(1789 年)中阐述了他的大部分理论。 在那里,他提出了享乐主义演算 —— 来自希腊的享乐主义或快乐 —— 作为一种机制,人们可以通过这种机制来确定道德选择中的快乐与痛苦程度。

边沁在詹姆斯·米尔(1773—1836 年)中找到了现成的支持者和中尉。詹姆斯·米尔是一位苏格兰律师,他前来协助边沁倡导功利主义作为一种政治哲学。 当米尔的儿子约翰·斯图尔特出生时,没有自己的孩子的边沁成了他的教父。 边沁和年长的米尔共同制定了课程,让年轻的米尔在家接受教育,这种安排在十九世纪初并不少见。 约翰·斯图尔特显然是个神童,很小的时候就开始学习希腊语、拉丁语、经济理论和高等数学。

边沁死后为自己的尸体做出的安排有一个奇怪的转折。 由于捐赠的尸体在教学医院很少见,这导致了一连串的盗墓事件,他规定由外科医生在朋友在场的情况下解剖自己的尸体以教育学生。 之后,他还要求将自己的身体重新缝合在一起,穿上自己的衣服,并永久展示在他当时捐赠的一所新学校——伦敦大学学院。 时至今日,边沁的尸体在大学学院受托人会议上摆在玻璃盒中,用蜡头取代原来的木乃伊化尸体,全部由他提供遗嘱。

约翰·斯图尔特·米尔(John Stuart Mill)成年后成为第二代功利主义者的领袖。 但是,他在一个重要方面与导师决裂:区分不同的愉悦程度(较高和较低的快乐),并提供一种方法来确定任何给定的快乐落在哪里。 尽管边沁坚持认为排名乐趣是主观的,没有人能真正说有些乐趣客观上比其他乐趣更有价值,但年轻的米尔声称,我们确实可以通过对受过教育的人进行民意调查来具体确定哪些乐趣更高。 那些在这个精选队列中排名最高的乐趣确实是最大的乐趣,而排名最低的乐趣则是劣等的。

米尔还完善了功利主义的政治应用,从而为自由主义的政治运动奠定了基础。 尽管他本人从未使用过这个词,如果他今天还活着,他可能会质疑被贴上自由主义者的标签,但他确实引入了许多自由主义者尊敬的原则。 在他最重要的政治自由著作《论自由》(1859)中,他引入了无伤害规则。 据此,米尔提议,只要他或她的行为不对他人造成身体伤害,就不能剥夺任何人以任何方式行事的权利,即使是自我毁灭的行为也是如此。 2

例如,根据米尔的说法,我们可能会试图说服酒精饮酒者戒酒。 我们可以整理出最好的论据,试图说服他或她相信这是错误和有害的—— “示威” 是他使用的动词。 尽管如此,如果尽管我们尽了最大努力鼓励酒精饮酒者过度饮酒,但他们仍然过度饮酒,那么除非饮酒对他人造成人身伤害,否则就不应动用国家权力阻止他或她饮酒。 如今,人们可以看到这在(比如)摩托车头盔法律中的应用。 米尔认为,尽管可以清楚地证明头盔的防伤害能力,但如果骑自行车的人愿意的话,仍然应该允许他们避免佩戴头盔。

在我们这个时代,功利主义的意义在于,即使我们不一定认为自己是功利主义者,但当我们必须做出许多伦理选择时,我们中的许多人都在实施功利主义思维过程。 此外,功利主义继续影响着新一代的哲学家和伦理思想家,例如澳大利亚人彼得·辛格,他是当代动物权利运动的灵感来源,目前在普林斯顿大学任教。

但是,对功利主义的一个有说服力的批评是,它不分析行为本身的善恶,而只测定这些行为产生的善与恶。 如果可以证明拟议的市政、州或联邦法律符合多数人的既定利益,而只牺牲少数人的利益,那么功利主义就表明这样的法律是好的、合乎道德的。 功利主义内部对多数人暴政的可能性几乎没有认识。 许多功利主义的批评者都对伦理体系的这一弱点进行了评分。 一个有说服力的例子是美国作家厄休拉·勒金(Ursula K. Le Guin)(1929—2018)的短篇小说《那些离开欧梅拉斯的人》。

康德伦理:道义论

伊曼纽尔·康德,1724—1804 年

康德是普鲁士(现为俄罗斯加里宁格勒)的柯尼斯堡圣人,曾在柯尼斯堡大学教授哲学多年。 事实上,在很长的一生中,尤其是按照十八世纪的标准,他从未远离他出生的城市。

康德的父母是路德教中一个名为虔诚主义的严格教派的成员,他一生都是一名信奉基督徒。 尽管他在写作中只是偶尔提到宗教,但除了欣赏自己的宗教信仰之外,他对道义论的倡导是无法理解的。 对于康德来说,宗教和伦理是齐头并进的,而上帝始终是他提出道德观念的基础或矩阵。

尽管康德从未结过婚,但从当代的角度来看,他并不孤单。 显然,他在同事和学生中非常受欢迎,晚上经常在他们的公司里吃喝。 他经常在自己的住所举办聚会,并在大学担任教职硕士。 他也是一个习惯动物,经常在校园周围的街区散步,以至于居民可以在他经过门口或窗户的那一刻分辨出一天中的时间。

道义论一词源自希腊语 deon —职责、义务或指挥。 作为一种伦理体系,它与功利主义截然相反,因为它认为道德决定的后果无关紧要。 重要的是为什么要以自己的方式行事的动机。 因此,一项行动可能会产生有益的结果,但如果是出于错误的原因而采取的,则仍然是不道德的。 同样,一项行动可能产生灾难性后果,但如果是基于正确的意愿采取的,则仍被视为道德行为。

道义论不仅是非后果主义者,而且是非情境主义者。 也就是说,在任何地方,一个行为要么是对要么是错。 围绕它的背景并不重要。 这方面最好的例子是康德著名地暗示了一名斧头杀人犯,他在寻找受害者时必须始终被告知潜在受害者的下落的真相。 根据康德的推理,即使在这种可怕的情况下,也不能为了拯救无辜者的生命而撒谎。 康德认为必须始终说出真相,这并没有削弱人类生命的重要性。 相反,他坚持说真话是构成我们生活的不可侵犯的原则之一。 撒谎,即使是为了捍卫生命,也是为了降低和削弱支撑我们的重要支柱。 康德知道这个例子会吸引批评,但他还是故意选择了这个例子,以表明他对某些行为的正确性的信念。

也许康德伦理学中最著名的要素是他在1785年的《伦理学形而上学基本原理》中对绝对必要性的解释。 这句令人生畏的话只是一种奇特的说法,即必须始终采取某些行动,并始终遵守某些标准,例如讲真话。 绝对命令有两个表达方式,康德认为每种表达方式都是在陈述同一件事。 在第一句话中,绝对的当务之急是,道德代理人(即充满理智和上帝赐予的灵魂的人)只能以他或她允许任何其他道德代理人采取行动的方式自由行事。 也就是说,我们谁都无法宣称自己是特殊的,因此有权享受其他人没有资格享受的特权。 在第二句话中,绝对的当务之急规定,我们必须将他人视为目的本身,而不仅仅是实现我们自己目的的手段。 因此,除非我们也愿意被他们这样对待,否则我们决不能简单地将人当作实现我们自己目标的垫脚石。

尽管功利主义作为一种伦理体系一直很受欢迎,但在我们的道德敏感度中,道义论可能更加明显。 也许最好的指标是,我们大多数人认为,在判断一个人的行为是道德还是不道德时,应该考虑一个人的行为动机。 为了见证这方面的一个著名文学例子,维克多·雨果在《悲惨世界》中明确表示,他的主角让·瓦尔让(Jean Valjean)之所以成为猎人,仅仅是因为他偷了面包来养活饥饿的家庭。 按照雨果的标准——也是我们自己的标准——瓦尔让确实没有犯罪,而他一生的悲剧在于他必须将其中很大一部分花在逃离顽强的督察贾弗特身上。

像所有伦理体系一样,道义论也有其批评者,他们认为道义论对那些可能永远不允许的行为(例如撒谎,即使是为了挽救生命)的僵硬态度归零。 尽管如此,该系统至今仍在激发哲学家的忠实追随者。 在二十世纪,英国伦理学家罗斯(1877—1971)和美国政治哲学家约翰·罗尔斯(1921—2002 年)特别代表了这一点。 那些拥护道义论的人通常会被其根深蒂固的荣誉感和对客观价值观的承诺所吸引,此外还坚持以尊严和尊重的态度对待所有人。

约翰·罗尔斯的伦理:正义理论

约翰·罗尔斯,1921—2002

尽管罗尔斯认为自己是个功利主义者,但他也承认,他的道德哲学在很大程度上要归功于约翰·洛克和大卫·休姆等人在过去几个世纪中所代表的社会契约传统。 使罗尔斯的哲学进一步复杂化的是,罗尔斯的观点中也表现出一些道义论,即政治自由和物质财产要尽可能充分和广泛地分配,正是因为这样做是正确的。

罗尔斯是一位独特的美国政治哲学家,这可以从他对政治自由的强调中看出。 但是这句话也表明了他对该运动第二代领导人约翰·斯图尔特·米尔的功利主义的承诺。 因此,罗尔斯断言他本质上其实是个功利主义者。

不管对他的思想有什么影响,罗尔斯都是有史以来来自美国的最重要的政治哲学家,也可能是过去几个世纪以来西方最有影响力的伦理学家之一。 他将自己的道德标记为 “正义即公平”,并在将近一生的时间里发展了这种道德。 1971年,他出版了《正义理论》,这篇论文长达550多页,正式发布了这本书。 尽管如此,从20世纪50年代末开始,这本书的初稿仍在哲学界流传。

罗尔斯坚持认为,公平地说,人类正义必须以包含第一和第二原则的坚实基础为中心。 第一项原则宣称,“每个人都有平等的权利获得与他人相似的自由相容的最广泛的基本自由。” 这些自由包括传统自由,例如思想和言论自由、投票、被指控犯罪时的公平审判,以及一些不受国家没收的个人财产的所有权。 很少有评论员批评这一原则。

但是,第二项原则引起了最强烈的反对。 它由两个分点组成:第一,社会经济不平等只有在给社会中处境最不利的成员带来最大利益的情况下才是允许的。 (罗尔斯将其标记为差异原理。) 其次,所有有能力担任职务的人都应获得权力和职务。 (罗尔斯称之为公平的机会均等。) 此外,必须向所有人提供培训,以确保所有人都有资格担任这些职务。

罗尔斯真正倡导的是至少向所有人分配最低限度的物质商品和服务,无论他或她可能继承什么遗产,也不管他或她可能从事什么工作。 而这个宗旨引起了一场争议。 许多人已经接受了他们所谓的罗尔斯关于财产所有权的平等主义观点。 还有一些人争辩说,他忽视了个人财产的无限所有权,这些权利是以辛勤工作和/或家庭遗赠为前提的。 另一方面,纯粹的马克思主义者认为这一原则还不足以确保从富豪的魔掌中提取大量财产和生产资料。

社会如何走向正义即公平? 罗尔斯提出了一个思考练习:如果我们都能想象自己在出生之前处于他所谓的原始地位,只知道自己会出生,但不知道我们会被分配什么性别、种族、财富、种族、智力、健康或家庭结构,那么我们必然会被分配到什么样的性别、种族、财富将确保这两项原则得到遵守。 我们之所以这样做,是因为我们绝对无法预测出生后我们会继承的现实生活情况,也不想冒险出生在贫困或暴虐的环境中。

之所以我们对每个人将要居住的世界视而不见,是因为我们会被 “无知的面纱” 所掩盖,这种面纱将使我们无法预先了解自己的处境,换句话说,从最初的立场来看,我们不会抓住受苦的机会来自政治压迫或物质贫困。 因此,自身利益将促使我们坚持认为,这些最低限度的政治和物质慷慨是所有人与生俱来的权利。

当然,我们无法回到出生前阶段,因此请事先就这种安排进行谈判。 因此,现在创造这种世界的唯一方法就是想象我们处于原来的位置,并刻意为所有人创造这样一个公平的环境。

鉴于人性及其固有的自私,期望人类齐心协力,建立正义即公平所需的结构是否合理? 也许不是,但要意识到罗尔斯只是在追随柏拉图的脚步,提议在共和国打造一个完美的城邦或城市国家。 柏拉图在其中汲取了当时雅典的所有美丽和智慧,并毫无限制地想象了它。 柏拉图知道这是一个理想,但他也意识到,即使试图建立这样一个城市国家,也会产生他认为无法估量的好处。