9.4: 不平等的交叉点

- Page ID

- 204806

在本节结束时,您将能够:

交叉性

在考虑社会不平等时,将种族与其他特征一起概念化是有用的。 交叉性是一种观察,即一个人的阶级、种族、性别、年龄和能力都可以定义体验并使之复杂化。 交叉性的概念可以追溯到南北战争前的美国,当时 Sojourner Truth 于 1851 年在俄亥俄州阿克伦举行的俄亥俄州妇女大会上发表了 “我不是女人” 演讲,讨论了将黑人妇女排除在争取妇女权利的斗争之外的问题。 但是,交叉性一词是由批判种族理论家和法律学者金伯利·克伦肖(KimberléCrenshaw)(1989)在讨论黑人女权主义的背景下正式创造的。 克伦肖认为,黑人女性的经历不能从黑人或女性的独立角度来理解;相反,它需要包括身份之间的互动,这往往是相互强化的。 交叉性抹黑了这样的观念,即身份的一个方面(例如种族)可以捕捉人们受压迫经历的多维性质。 换句话说,交叉性强调与种族、性别和阶级等特征相关的身份如何相互作用,从而影响人们的生活。

人类学家费耶·哈里森(Faye Harrison)是《非裔美国人人类学先锋》(1999)的共同编辑,他在交叉性方面做了大量工作。 她认为,“种族总是以针对阶级和性别的方式生活”(Harrison 1995,63)。 例如,有色女性的生活经历将与白人女性的生活经历不同。 尽管她们都受到父权制的压迫,但有色人种的女性在女性身份的影响下,还有额外的种族交汇点。

关于交叉性的许多著作都来自对最初的女权运动的批评,该运动有时将女性的经历概括为一成不变(Hill Collins 2000;A. Y. Davis 1981;McCall 2005;Sacks 1989)。 女权主义和女性研究学者钱德拉·莫汉蒂(Chandra Mohanty)(1984)批评了前女权主义作家基于白人中产阶级的方法,认为有色女性不需要白人女性来拯救她们,而且她们的经历也大不相同。 通过将种族与性别和阶级相结合,女权主义学者说明了种族经历是如何动态的。

人类学家利斯·马林斯(Leith Mullings)(2002)在21世纪初左右发生的种族、阶级和性别研究汇编中提出了旅居者综合症的概念,以捕捉种族、阶级、性别和抵抗压迫塑造黑人的相互关联的方式女性的身体和生物学。 旅居者综合症强调,种族、阶级和性别不一定成倍增加意味着更多的压迫,但它们改变了人们经历压迫的方式。 在由疾病控制与预防中心(CDC)资助的旨在研究种族健康差异的哈林出生权项目中,马林斯利用旅居者综合症辩称,由于交叉的结构性不平等,黑人女性被迫比白人女性或白人女性做更多的工作黑人男性同行,这会增加他们的压力水平并对他们的健康产生负面影响。

交叉身份可以加剧压迫的另一种方式是 m isogynoir 一词。 Misogyny 是对女性和女性特征的社会偏见。 酷儿黑人女权主义者莫亚·贝利(Mo@@ ya Bailey)创造的Misogynoir 一词描述了黑人女性特别经历的反黑人种族主义厌女症。 Misogynoir是黑人女性所经历的性别歧视和种族主义体系的交汇点。 最近,贝利在YouTube、Facebook和其他在线平台(2021年)上撰写了有关黑人女性对厌女症的数字抵制的文章。

除了对现状构成挑战外,交叉性还可以为新的视角和新的榜样激发创造性机会。 2021年1月20日,前参议员卡马拉·哈里斯就任美国第49任副总统。 她不仅是美国历史上第一位女性副总统和最高级别的女性官员,而且她的种族和种族背景使她成为第一位担任这一职务的美国黑人和第一位亚裔美国人。 当她打破这些 “玻璃天花板”(通常影响女性和少数群体成员的晋升障碍)时,她被誉为许多人的榜样。 甚至还有一个自称为 “Th e #Khive Mov ement” 的非官方 Twitter 粉丝团体,还有其他受她榜样启发的亲哈里斯团体(例如 Mamas for Momala)。 她的支持者经常将她的交叉性视为鼓舞人心的胜利,它允许代表我们社会中不同群体的新声音。

总体而言,拜登政府已承诺建立 “美国历史上最多元化的内阁”(见 “拜登多元化追踪”)。 2021年10月28日,乔·拜登总统任命萨拉·明卡拉为美国国际残疾人权利特别顾问。 在这个外交政策职位上,七岁时失去视力的明卡拉将促进和保护残疾人的权利,再次代表历史上代表性不足群体的不同声音。

人类学概况

尤兰达 ·T· 摩西博士(1946—)

个人经历:尤兰达·摩西出生于华盛顿特区,但她的童年大部分时间都在南加州度过。 作为1960年代民权运动的积极参与者,在与玛格丽特·米德会面后,她受到启发去攻读人类学博士学位课程。

人类学领域:摩西博士目前是加州大学里弗赛德分校人类学教授兼负责多元化、卓越和公平的副校长。 她的研究重点是社会不平等的起源,依靠比较人种学和调查方法。 她研究了加勒比、东非和美国的性别和阶级差异。 摩西博士的最新研究重点是美国、印度、欧洲和南非大学和学院的多样性和变革问题。

该领域的成就:摩西博士曾担任美国人类学协会(1995-1997)、纽约城市大学纽约城市学院(1993-1999)和美国高等教育协会(2000—2003)的主席。 2007年,她获得了美国教育理事会颁发的唐娜·沙夫利克女性领导力和指导奖,并于2015年获得了美国人类学协会颁发的弗朗兹·博阿斯人类学模范服务奖。

她工作的重要性:摩西博士获得了福特基金会、国家科学基金会和国家人文基金会的大量资助。 这些补助金用于研究有色女性教师的经历、高等教育中的领导力和多样性问题,以及更广泛地说,种族和人类差异的项目。 她是《种族:我们有那么不同吗?》的合著者 并在美国人类学协会赞助的关于种族和人类变异的全国性公共教育项目 “RACE Project” 中发挥了影响力。

全球不平等

人类学家和其他社会科学家认识到,所有社会制度和结构都是通过拥有社会、政治和经济实力的人做出的众多决定以及个人的日常互动和想象力发展起来的。 当前的世界体系是各种事件和历史力量融合的结果,这些事件和历史力量使人类一步步走向了今天的世界。 社会制度和社会结构是由生活在其中的人建立和统治的;它们不是历史性的,也不是一成不变的。 资本主义是一种经济体系,但它也是个人和群体相互之间以及与自然世界互动方式的结果。 以微弱优势当选的总统、使一个政党受益于另一个政党的妥协以及对自然灾害和其他事件的反应(其中一些在当时看似无关紧要)都在创造当前现实方面发挥了作用。 结构存在和秩序世界,但它们不存在于世界之外。

在谈到资本主义的影响时,重要的是要认识到这些不平等体系如何相互交叉,既有利于强者,又剥削穷人。 财富不平等和资本积累已经深刻影响并将继续影响着世界各地的文化,几乎没有一个文化保持不变。 有两种广泛的力量塑造了这种经济资本的流动。 鼓励在单个家庭中进一步积累财富的力量之一是代际财富。 代际财富是世代相传、积累多年的利息。 这笔钱通常用于投资以增加其价值,而不是在经济中流通,这进一步影响了财富不平等。 影响全球财富不平等的另一股力量是殖民主义。 殖民主义是一种制度,欧洲(最终是美国)国家通过这种制度对世界各地区施加权力,以开发其自然和人力资源。 资本主义依靠开采资源,依靠劳动者加工这些资源,消费者购买成品。 殖民主义以全球无产阶级(工人)阶级的形式提供了这三者:一群以劳动为基本生产资源的人。 当代学者承认殖民主义是当前全球不平等体系中最重要的力量之一。

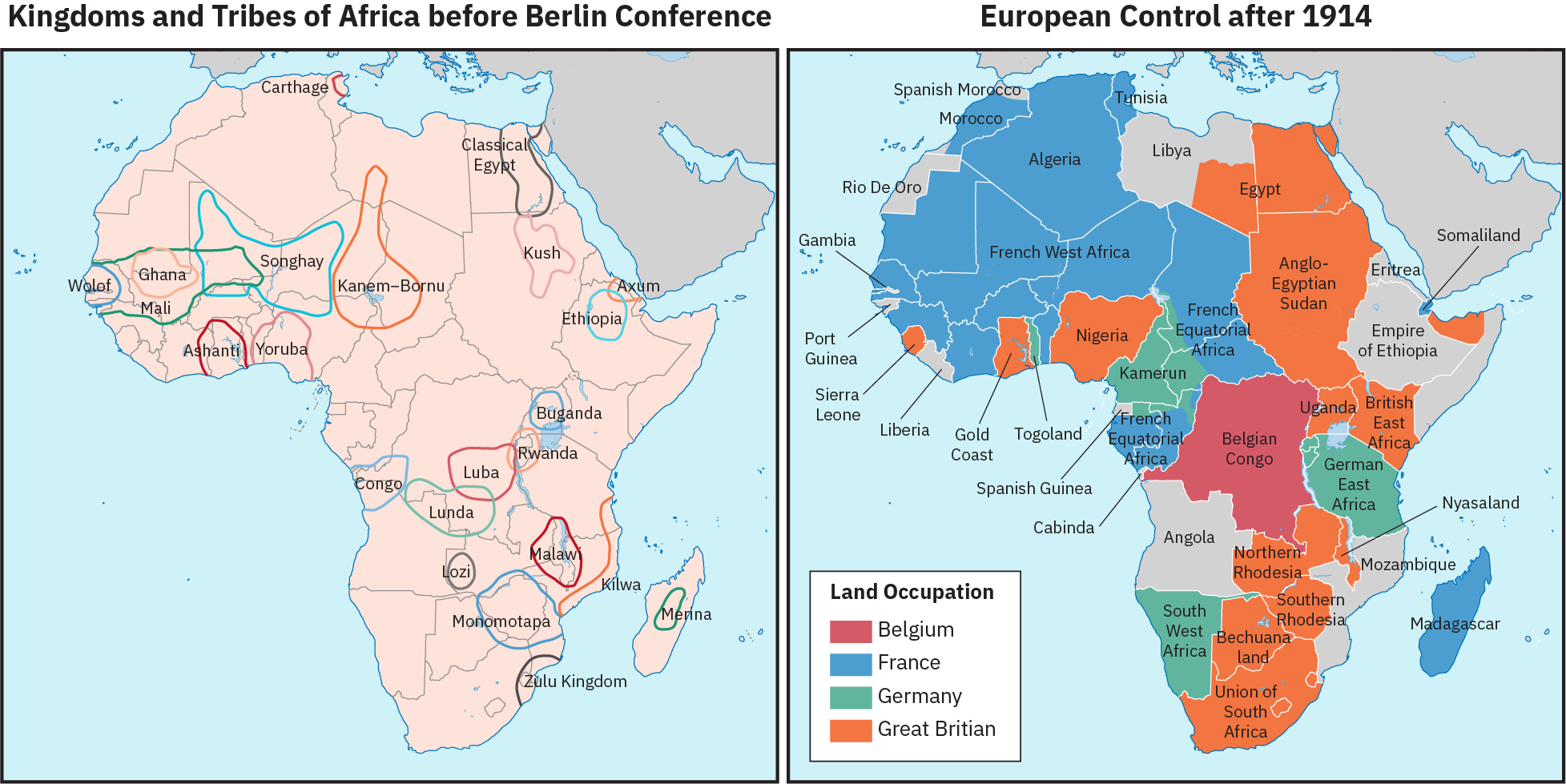

在20世纪中叶,许多以前被殖民的国家获得了独立。 由于全球经济衰退以及与强大的西方国家持续的殖民关系,大多数国家没有办法发展其基础设施、政治组织或经济部门。 由于欧洲列强在柏林会议上做出的决定,这些国家也处于不利地位。柏林会议是根据西方殖民列强的需求分裂非洲,而不是根据已建立的土著领土和政治势力范围来分裂非洲。 非洲内部持续的动荡部分源于这样一个事实,即国界是在考虑资源而不是生活在那里的人民的情况下划定的。

这与社会不平等、贫困或财富究竟有什么关系? 国际贸易和发展政策如何影响地方层面没有权力的人? 简而言之,国际权力结构影响着生活在贫困中的人们,特别是有色人种、女性和残疾人日常生活的方方面面。 政治、经济和社会制度的交叉减少了可用资源的数量,导致了严重的不平等。 承认殖民主义的长期影响对于理解许多曾经被殖民的领土所特有的持续的不平等和贫困是至关重要的。

要了解贫困和财富的国际结构,研究一下新殖民主义也是有用的。 新殖民主义是指现代资本主义利益继续通过经济、政治或军事手段向穷国施加压力,以进一步为跨国公司及其盟友开采财富的间接方式。 中东研究教授罗斯玛丽·霍利斯曾经辩称,英国 “走出大门,从窗户回来”(H.C. 外交事务委员会 2013,Ev 20),这意味着它放弃了殖民地财产,只是为了通过其他方式影响这些国家。

新殖民主义发挥作用的主要方式是通过经济救济计划。 全球北方(Global North)这个词代表强国以及由这些国家的个人经营的公司和政府间团体,它通过有针对性的经济救济来施加权力。 最著名的经济救济机构是世界银行集团和国际货币基金组织(IMF)。 这些拥有大量资金的团体将这笔钱借给全球南方国家,这些国家是正在经历经济或政治危机的被剥削和 “欠发达” 国家。 但是,这些贷款有许多规定,其中大多数被称为紧缩措施。 紧缩政策迫使政府减少对卫生和教育部门的公共资助,从而将医疗保健和教育私有化。 对于公民穷困的国家,引入私营卫生和教育部门会严重缺乏获得这些服务的机会,因为许多人无力支付这些服务的费用。

结构性暴力

私有化也是全球新自由主义经济学的一部分。 新自由主义是一种经济模式,它优先考虑公共服务私有化以减少政府支出,其基础是自由市场和供求将导致经济进步和发展。 历史上,新自由主义政策导致的权力结构加剧了穷人、女性和有色人种等已经被边缘化的人的不平等。 当个人无法满足其基本需求时,他们就会遭受持续的伤害。 挪威社会学家约翰·加尔通称这种歧视结构交叉、重叠的经历(种族主义、性别歧视、阶级主义、年龄歧视等) 结构性暴力。 当社会机构或做法加剧不平等,使某些社会群体无法获得基本需求时,就会发生结构性暴力。 这可能是故意的或无意的后果。

人类学家兼医生保罗·法默(Paul Farmer)(2003)在海地的著作探讨了新自由主义习俗与结构性暴力之间的联系。 Farmer指出,海地性别、种族、阶级和健康差异的交叉导致了特定的健康挑战,而政治、经济和社会制度对此几乎不承担任何责任。 在海地坎格镇,那里的居民主要是农民,国际货币基金组织资助的一座大坝淹没了肥沃的山谷,迫使居民离开田地,迫使他们迁移到肥沃程度较低的山坡或城市。 他们随后没有得到任何公共支持网络,例如学校或医院。 这些因素的综合——农业造成的经济资源损失、城市中的强迫有薪劳动以及教育和健康私有化——导致了法默所说的本质上是压迫性的生活方式。 许多移居海地首都太子港的村民被迫依靠有薪劳动,有些人为了生存而求助于性旅游业。 在1980年代,其中一些村民感染了艾滋病毒。 对于这些海地人来说,由国际货币基金组织资助的大坝造成的村庄背井离乡是他们后来无法满足基本需求和遭受进一步痛苦的根本原因。 这是结构性暴力的典型例子。

通过了解阶级制度、贫困、财富和经济不平等在世界各地是如何交叉的,人类学家可以希望改变基于 “第一世界” 和 “第三世界” 之间以及强者和被剥削阶级之间的先决等级制度的国际计划。 人类学家小威廉·威利斯坚定地指出,“人类学家决不能相信穷人应对贫困负责的恶性理论”(1972,149)。 不平等理论表明,贫困和成功往往不是个人行为的结果,而是个人的身份、他们所经历的各种障碍以及在很大程度上是他们出生时的彩票的结果。 对不平等现象的人类学研究必须认真考虑制度和结构性不平等,同时保持个人推动更广泛变革的能力。 根据威利斯的说法,人类学的目标是结束有色人种在全球范围内经历的 “贫困和无能为力”(1972,149)。