14.3 : Plantes à graines - Gymnospermes

- Page ID

- 186407

Les premières plantes à coloniser les terres étaient très probablement étroitement liées aux mousses modernes (bryophytes) et on pense qu'elles sont apparues il y a environ 500 millions d'années. Ils ont été suivis par des hépatiques (également des bryophytes) et des plantes vasculaires primitives, les ptérophytes, dont sont issues les fougères modernes. Le cycle de vie des bryophytes et des ptérophytes est caractérisé par l'alternance des générations. L'achèvement du cycle de vie nécessite de l'eau, car les gamètes mâles doivent nager jusqu'aux gamètes femelles. Le gamétophyte mâle libère des spermatozoïdes, qui doivent nager, propulsés par leurs flagelles, pour atteindre et féconder le gamète ou l'ovule femelle. Après la fécondation, le zygote mûrit et se développe pour former un sporophyte qui, à son tour, formera des sporanges, ou « vaisseaux à spores », dans lesquels les cellules mères subissent une méiose et produisent des spores haploïdes. La libération de spores dans un environnement approprié entraînera la germination et une nouvelle génération de gamétophytes.

L'évolution des plantes à graines

Chez les plantes à graines, la tendance évolutive a conduit à une génération de sporophytes dominante, dans laquelle la génération la plus importante et la plus importante sur le plan écologique pour une espèce est la plante diploïde. Dans le même temps, cette tendance a entraîné une réduction de la taille du gamétophyte, passant d'une structure visible à un amas microscopique de cellules enfermé dans les tissus du sporophyte. Les plantes vasculaires inférieures, telles que les massues et les fougères, sont pour la plupart homosexuelles (elles ne produisent qu'un seul type de spores). En revanche, tous les plants à graines, ou spermatophytes, sont hétéroporeux et forment deux types de spores : les mégaspores (femelles) et les microspores (mâles). Les mégaspores se transforment en gamétophytes femelles qui produisent des œufs, et les microspores se transforment en gamétophytes mâles qui produisent des spermatozoïdes. Comme les gamétophytes arrivent à maturité dans les spores, ils ne vivent pas librement, comme le sont les gamétophytes d'autres plantes vasculaires sans pépins. Les plantes hétéroporeuses sans pépins sont considérées comme les précurseurs évolutifs des plantes à graines.

Les graines et le pollen, deux adaptations à la sécheresse, distinguent les plantes à graines des autres plantes vasculaires (sans pépins). Les deux adaptations ont joué un rôle essentiel dans la colonisation des terres. Les fossiles placent les premières plantes à graines distinctes il y a environ 350 millions d'années. Le plus ancien enregistrement fiable de gymnospermes remonte à la période carbonifère (il y a 359 à 299 millions d'années). Les gymnospermes étaient précédés par les progymnospermes (« premières plantes à graines nues »). Il s'agissait d'un groupe de plantes de transition qui ressemblaient superficiellement à des conifères (« porteurs de cônes ») parce qu'elles produisaient du bois à partir de la croissance secondaire des tissus vasculaires ; cependant, elles se reproduisaient toujours comme des fougères, libérant des spores dans l'environnement. Au Mésozoïque (il y a 251 à 65,5 millions d'années), les gymnospermes dominaient le paysage. Les angiospermes ont pris le relais au milieu du Crétacé (il y a 145,5 à 65,5 millions d'années) à la fin du Mésozoïque et sont depuis devenus le groupe de plantes le plus abondant dans la plupart des biomes terrestres.

Les deux structures innovantes du pollen et des graines ont permis aux plantes à graines de mettre fin à leur dépendance à l'eau pour la reproduction et le développement de l'embryon et de conquérir les terres arides. Les grains de pollen transportent les gamètes mâles de la plante. Les petites cellules haploïdes (1 n) sont recouvertes d'une couche protectrice qui empêche la dessiccation (dessèchement) et les dommages mécaniques. Le pollen peut se déplacer loin du sporophyte qui le porte, diffusant ainsi les gènes de la plante et évitant ainsi la compétition avec d'autres plantes. La graine offre à l'embryon une protection, une alimentation et un mécanisme lui permettant de rester en dormance pendant des dizaines, voire des milliers d'années, ce qui lui permet de survivre dans un environnement hostile et d'assurer la germination lorsque les conditions de croissance sont optimales. Les graines permettent aux plantes de disperser la génération suivante à la fois dans l'espace et dans le temps. Avec de tels avantages évolutifs, les plantes à graines sont devenues le groupe de plantes le plus performant et le plus familier.

Gymnospermes

Les gymnospermes (« graines nues ») constituent un groupe diversifié de plantes à graines et sont paraphylétiques. Les groupes paraphylétiques ne comprennent pas les descendants d'un seul ancêtre commun. Les caractéristiques des gymnospermatozoïdes incluent les graines nues, la séparation des gamètes mâles et femelles, la pollinisation par le vent et les trachéides, qui transportent l'eau et les solutés dans le système vasculaire.

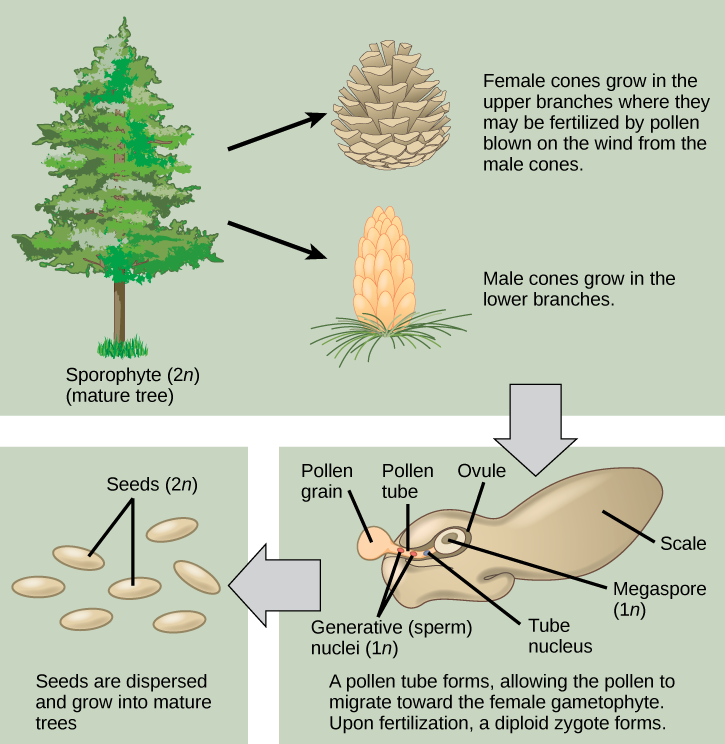

Cycle de vie d'un conifère

Les pins sont des conifères et portent des sporophylles mâles et femelles sur la même plante. Comme tous les gymnospermes, les pins sont hétéroporeux et produisent des microspores mâles et des mégaspores femelles. Dans les cônes mâles, ou cônes staminés, les microsporocytes donnent naissance à des microspores par méiose. Les microspores se transforment ensuite en grains de pollen. Chaque grain de pollen contient deux cellules : une cellule génératrice qui se divisera en deux spermatozoïdes et une seconde cellule qui deviendra la cellule du tube pollinique. Au printemps, les pins libèrent de grandes quantités de pollen jaune, qui est transporté par le vent. Certains gamétophytes vont atterrir sur un cône femelle. Le tube pollinique se développe lentement à partir du grain de pollen et la cellule génératrice du grain de pollen se divise en deux spermatozoïdes par mitose. L'un des spermatozoïdes va enfin unir son noyau haploïde au noyau haploïde d'un ovule au cours du processus de fécondation.

Les cônes femelles, ou cônes ovulés, contiennent deux ovules par écaille. Un mégasporocyte subit une méiose dans chaque ovule. Une seule cellule haploïde survivante se transformera en gamétophyte multicellulaire femelle contenant un œuf. Lors de la fécondation, le zygote donnera naissance à l'embryon, qui est enfermé dans un tégument de tissu provenant de la plante mère. La fertilisation et le développement des graines sont un processus long chez les pins, qui peut prendre jusqu'à deux ans après la pollinisation. La graine qui se forme contient trois générations de tissus : le tégument qui provient du tissu de la plante mère, le gamétophyte femelle qui fournira les nutriments et l'embryon lui-même. La figure\(\PageIndex{1}\) illustre le cycle de vie d'un conifère.

ART CONNECTION

À quel stade se forme le zygote diploïde ?

- lorsque le cône femelle commence à bourgeonner à partir de l'arbre

- lorsque le noyau du sperme et le noyau de l'ovule fusionnent

- quand les graines tombent de l'arbre

- quand le tube pollinique commence à se développer

CONCEPT EN ACTION

Regardez cette vidéo pour voir le processus de production de graines dans les gymnospermes.

Diversité des gymnospermes

Les gymnospermes modernes sont classés en quatre grandes divisions et comprennent environ 1 000 espèces décrites. Les coniférophytes, les cycadophytes et les ginkgophytes produisent du cambium secondaire (cellules qui génèrent le système vasculaire du tronc ou de la tige) et suivent un mode de développement des graines similaires, mais ils ne sont pas étroitement liés les uns aux autres sur le plan phylogénétique. Les gnétophytes sont considérés comme le groupe le plus proche des angiospermes car ils produisent du véritable tissu xylème qui contient à la fois des trachéides et des éléments vasculaires.

Conifères

Les conifères constituent le phylum dominant des gymnospermes, avec la plus grande variété d'espèces. La plupart sont de grands arbres qui portent généralement des feuilles en forme d'écailles ou d'aiguilles. La forme fine des aiguilles et leur cuticule cireuse limitent la perte d'eau par transpiration. La neige glisse facilement sur les feuilles en forme d'aiguilles, ce qui permet de maintenir la charge légère et de réduire la rupture des branches. Ces adaptations au froid et à la sécheresse expliquent la prédominance des conifères en haute altitude et dans les climats froids. Les conifères comprennent des arbres à feuilles persistantes familiers, tels que les pins, les épicéas, les sapins, les cèdres, les séquoias et les ifs (Figure\(\PageIndex{2}\)). Quelques espèces sont caduques et perdent toutes leurs feuilles en même temps à l'automne. Le mélèze d'Europe et le mélèze laricin sont des exemples de conifères à feuilles caduques. De nombreux conifères sont récoltés pour la pâte à papier et le bois d'œuvre. Le bois des conifères est plus primitif que le bois des angiospermes ; il contient des trachéides, mais aucun élément vasculaire, et est appelé « bois tendre ».

Cycas

Les cycas prospèrent dans les climats doux et sont souvent confondus avec des palmiers en raison de la forme de leurs grandes feuilles composées. Ils portent de grands cônes et, ce qui est inhabituel pour les gymnospermes, peuvent être pollinisés par des coléoptères plutôt que par le vent. Ils ont dominé le paysage à l'époque des dinosaures au Mésozoïque (il y a 251 à 65,5 millions d'années). Seulement une centaine d'espèces de cycas ont persisté jusqu'à nos jours. Elles risquent de disparaître et plusieurs espèces sont protégées par des conventions internationales. En raison de leur forme attrayante, elles sont souvent utilisées comme plantes ornementales dans les jardins (Figure\(\PageIndex{3}\)).

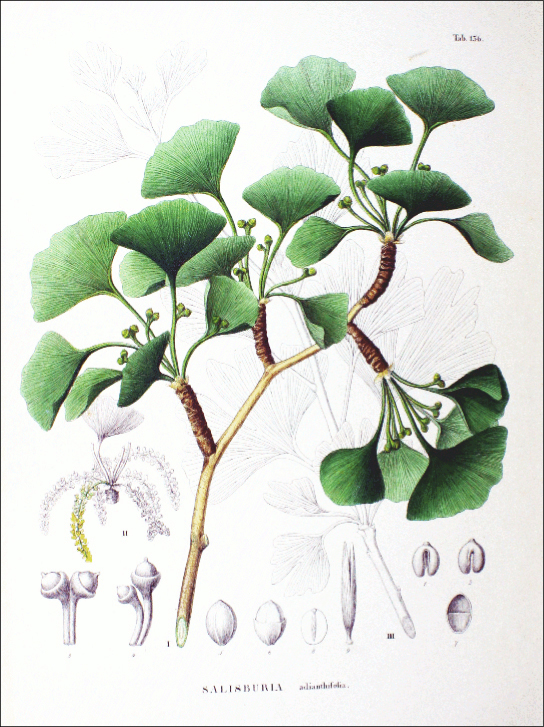

Gingophytes

La seule espèce de ginkgophyte survivante est le Ginkgo biloba (Figure\(\PageIndex{4}\)). Ses feuilles en éventail, uniques parmi les plantes à graines car elles présentent un motif de nervure dichotomique, jaunissent à l'automne et tombent de la plante. Pendant des siècles, les moines bouddhistes ont cultivé le ginkgo biloba, assurant ainsi sa préservation. Il est planté dans les espaces publics car il est exceptionnellement résistant à la pollution. Les organes mâles et femelles se trouvent sur des plantes distinctes. En général, seuls les arbres mâles sont plantés par les jardiniers car les graines produites par la plante femelle dégagent une odeur désagréable de beurre rance.

Génétophytes

Les gnétophytes sont les plus proches parents des angiospermes modernes et comprennent trois genres de plantes différents. Comme les angiospermes, ils ont de larges feuilles. Les espèces de Gnetum sont principalement des vignes situées dans les zones tropicales et subtropicales. L'espèce unique de Welwitschia est une plante inhabituelle à croissance basse que l'on trouve dans les déserts de Namibie et d'Angola. Il peut vivre jusqu'à 2000 ans. Le genre Ephedra est représenté en Amérique du Nord dans les régions sèches du sud-ouest des États-Unis et du Mexique (Figure\(\PageIndex{5}\)). Les petites feuilles en forme d'écailles de l'éphédra sont à l'origine du composé éphédrine, qui est utilisé en médecine comme puissant décongestionnant. Comme l'éphédrine est similaire aux amphétamines, à la fois en termes de structure chimique et d'effets neurologiques, son utilisation est limitée aux médicaments sur ordonnance. Comme les angiospermes, mais contrairement aux autres gymnospermes, tous les gnétophytes possèdent des éléments vasculaires dans leur xylème.

CONCEPT EN ACTION

Regardez cette vidéo de la BBC décrivant l'incroyable étrangeté de Welwitschia.

Résumé

Les gymnospermes sont des plantes à graines hétéroporeuses qui produisent des graines nues. Elles sont apparues à l'époque du Carbonifère (il y a 359 à 299 millions d'années) et étaient la plante dominante au Mésozoïque (il y a 251 à 65,5 millions d'années). Les gymnospermes modernes appartiennent à quatre divisions. La division Coniférophyta (les conifères) est la plante ligneuse prédominante à haute altitude et à haute latitude. Les cycas ressemblent à des palmiers et poussent dans les climats tropicaux. Le Gingko biloba est la seule espèce de la division Gingkophyta. La dernière division, les Gnetophytes, est un groupe diversifié d'espèces qui produisent des éléments vasculaires dans leur bois.

Connexions artistiques

Figure\(\PageIndex{1}\) : À quel stade se forme le zygote diploïde ?

A. Quand le cône femelle commence à bourgeonner à partir de l'arbre

B. Quand le noyau du sperme et le noyau de l'ovule fusionnent

C. Quand les graines tombent de l'arbre

D. Quand le tube pollinique commence à pousser

- Réponse

-

B. Le zygote diploïde se forme une fois que le tube pollinique a fini de se former, de sorte que le noyau génital mâle (sperme) peut fusionner avec l'ovule femelle.

Lexique

- cône

- le strobilus ovulé sur les gymnospermes qui contiennent des ovules

- conifère

- la division dominante des gymnospermes avec la plus grande variété d'espèces

- cyca

- une division de gymnospermes qui poussent dans les climats tropicaux et ressemblent à des palmiers

- gingkophyte

- une division de gymnospermatozoïdes comprenant une espèce vivante, le Gingko biloba, un arbre aux feuilles en éventail

- gnétophyte

- une division de gymnospermes aux caractéristiques morphologiques variées qui produisent des éléments vasculaires dans leurs tissus ligneux

- gymnosperme

- une plante à graines dont les graines sont nues (graines exposées sur des feuilles modifiées ou dans des cônes)

- mégasporocyte

- une cellule mère mégaspore ; une spore plus grosse qui germe pour former un gamétophyte femelle dans une plante hétéroporeuse

- microsporocyte

- spore plus petite qui produit un gamétophyte mâle dans une plante hétéroporeuse