18.4 : Énergie géothermique

- Page ID

- 167885

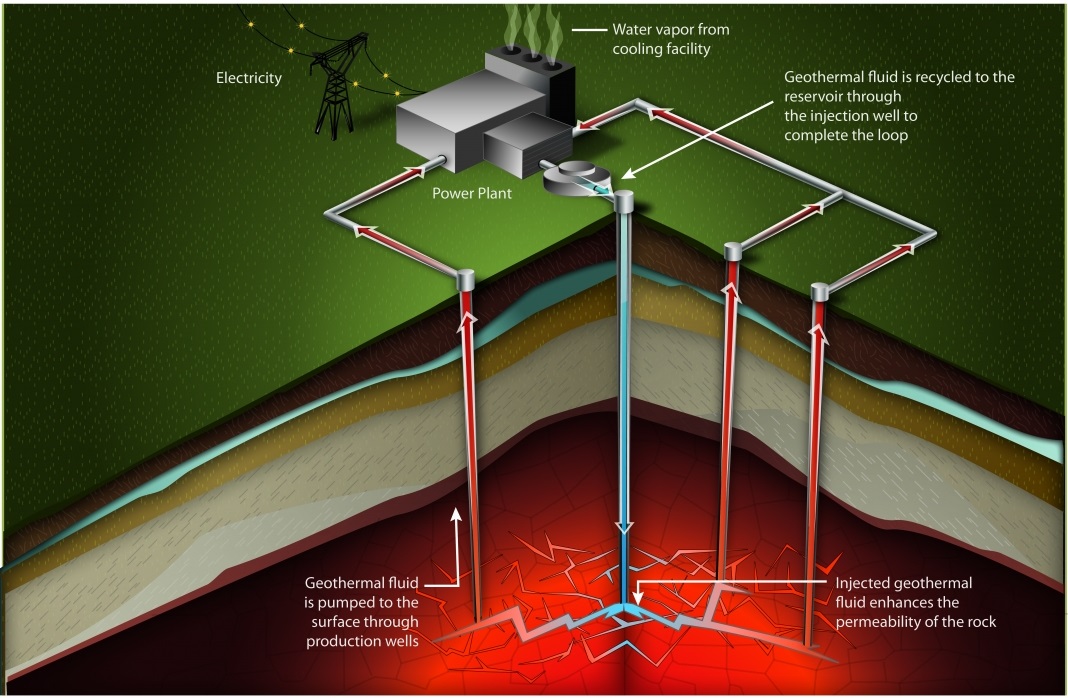

L'énergie géothermique provient de la chaleur remontant à la surface à partir du noyau de fer fondu créé lors de la formation et de la compression de la Terre primitive, ainsi que de la chaleur produite en continu par la désintégration radioactive de l'uranium, du thorium et du potassium dans la croûte terrestre. Les centrales géothermiques exploitent cette énergie thermique pour produire de l'électricité de la même manière que la chaleur provenant de la combustion du charbon génère de l'énergie (figure\(\PageIndex{a-c}\)). L'eau est injectée sous terre et chauffée. La vapeur qui émerge peut être utilisée directement, la chaleur peut être transférée dans le système fermé d'un autre fluide, qui bout ensuite (figure\(\PageIndex{c}\)). Quoi qu'il en soit, la vapeur (ou un autre gaz à haute pression) fait tourner une turbine et alimente un générateur.

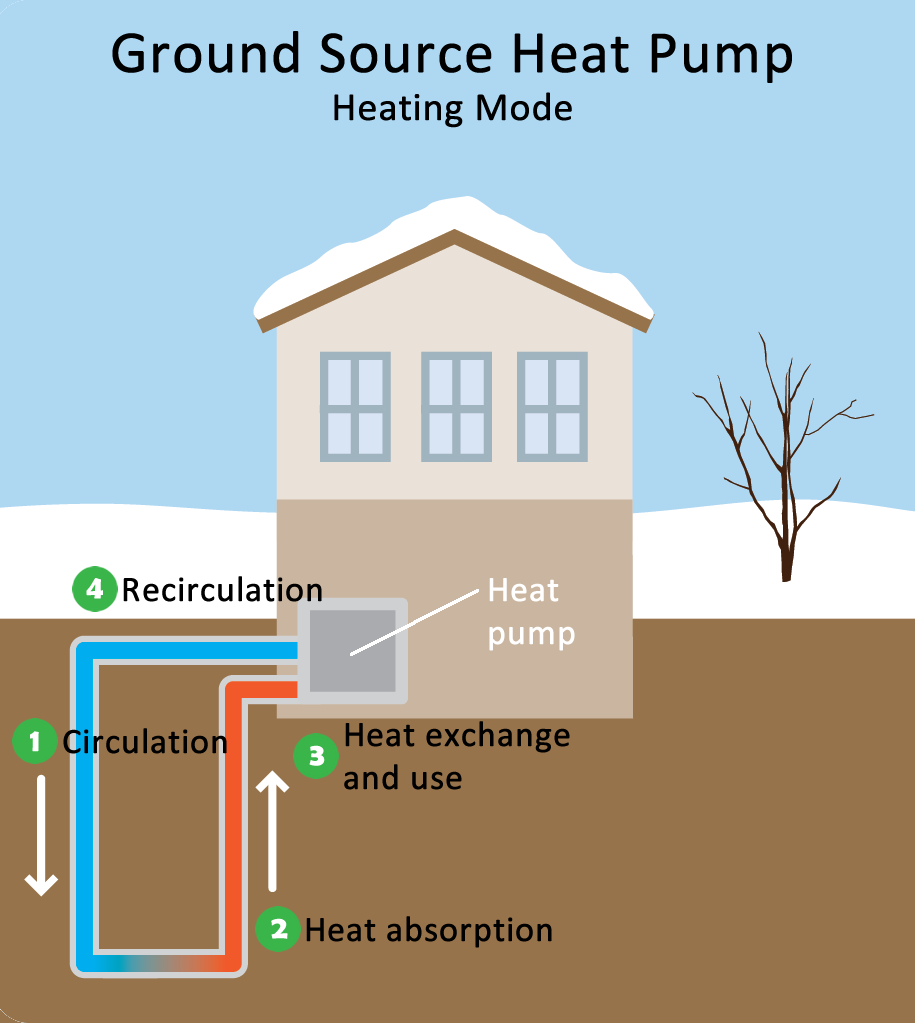

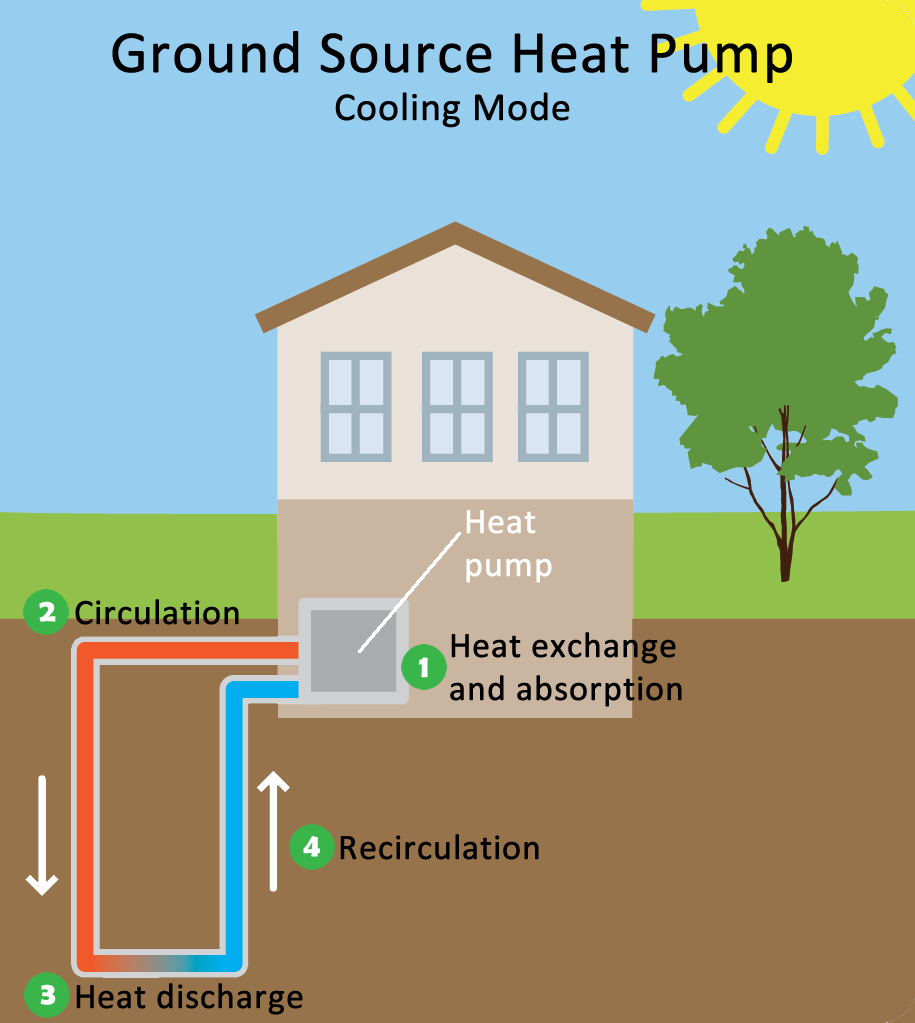

Les pompes à chaleur géothermiques (pompes à chaleur géothermiques) dépendent des températures froides du sous-sol pour refroidir ou chauffer les maisons (figure\(\PageIndex{d}\)). Elles sont parfois considérées comme un deuxième type d'énergie géothermique, mais elles constituent également un moyen de conservation de l'énergie. Les thermopompes géothermiques utilisent un système d'échange de chaleur qui fonctionne sous la surface à environ 5 mètres (20 pieds) sous la surface, qui est constamment fraîche (environ 55 °F, ou 12,5 °C). Le liquide est pompé sous terre, puis dans les conduits de la maison. Cela permet de rafraîchir la maison pendant l'été, en faisant office de dissipateur de chaleur. Lors d'un hiver froid, il réchauffe la maison à 55° F (agissant comme source de chaleur), et les systèmes de chauffage traditionnels font le reste. Cela réduit la consommation d'énergie requise pour générer de la chaleur à partir du gaz, de la vapeur, de l'eau chaude et des systèmes de climatisation électriques classiques.

Cette vidéo explique la construction et le mécanisme des pompes à chaleur géothermiques.

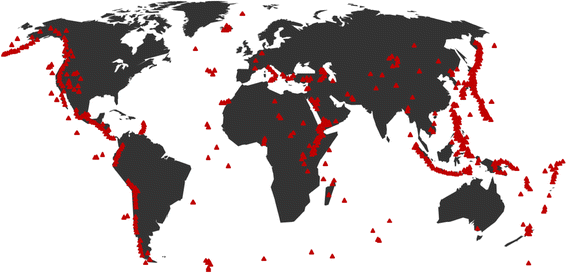

Non seulement l'énergie géothermique a de multiples applications (production d'électricité, chauffage et refroidissement), mais elle est également fiable. Bien que l'énergie solaire et éolienne soit intermittente, la chaleur est constamment émise depuis les profondeurs du sous-sol. De plus, les températures fraîches plus proches de la surface nécessaires aux pompes à chaleur géothermiques sont présentes toute l'année et sur tous les sites. Les centrales géothermiques destinées à la production d'électricité ne peuvent toutefois être construites que dans des endroits spécifiques où le magma chaud est suffisamment proche de la surface de la Terre. Ces sites sont généralement associés à des geysers, à des sources chaudes ou à des volcans (figure\(\PageIndex{e}\)). De plus, les centrales géothermiques sont coûteuses à construire.

L'impact environnemental de l'énergie géothermique dépend de la manière dont elle est utilisée. L'utilisation de pompes à chaleur géothermiques n'a pratiquement aucun impact négatif sur l'environnement. Les centrales géothermiques ne brûlent pas de combustible pour produire de l'électricité, elles génèrent donc une pollution atmosphérique minimale. Ils rejettent moins de 1 % des émissions de dioxyde de carbone d'une usine de combustibles fossiles. Les centrales géothermiques utilisent des systèmes d'épuration pour nettoyer l'air du sulfure d'hydrogène naturellement présent dans la vapeur et l'eau chaude. Elles émettent 97 % de composés soufrés (l'une des causes des dépôts acides/pluies acides) en moins que celles émises par les centrales à combustibles fossiles. Une fois que la vapeur et l'eau d'un réservoir géothermique ont été utilisées, elles sont réinjectées dans la Terre. L'une des préoccupations environnementales associées aux centrales géothermiques est que le forage géothermique pendant leur construction a provoqué des tremblements de terre, similaires aux effets des puits d'injection pour la fracturation.

Attribution

Modifié par Melissa Ha de Renewable Energy and Challenges and Impacts of Energy Use from Environmental Biology par Matthew R. Fisher (sous licence CC-BY)