15.2 : Épidémiologie

- Page ID

- 167733

Le domaine de l'épidémiologie concerne la distribution géographique et le moment de l'apparition des maladies infectieuses ainsi que la manière dont elles sont transmises et maintenues dans la nature, dans le but de détecter et de contrôler les épidémies. La science de l'épidémiologie comprend l'étiologie (l'étude des causes des maladies) et l'étude de la transmission des maladies (mécanismes par lesquels une maladie se propage). Les épidémiologistes sont donc des scientifiques qui étudient les causes et les caractéristiques des maladies humaines, ce qui implique d'examiner les statistiques pour identifier les menaces pour la santé et de recommander des stratégies pour réduire ces menaces.

Le travail de l'épidémiologiste Alice Wang est présenté dans la vidéo ci-dessous. Bien que de nombreux exemples présentés sur cette page se concentrent sur les maladies infectieuses (qui résultent de risques biologiques), les épidémiologistes peuvent également étudier les maladies non transmissibles (telles que l'empoisonnement ou l'obésité). Le texte à la fin de la vidéo dit : « Êtes-vous CDC ? Pour plus d'informations sur les opportunités d'emploi au CDC, veuillez consulter : « jobs.cdc.gov ».

Histoire de l'épidémiologie

Les études de médecins et de chercheurs du XIXe siècle tels que John Snow, Florence Nightingale, Ignaz Semmelweis, Joseph Lister, Robert Koch, Louis Pasteur et d'autres ont semé les graines de l'épidémiologie moderne.

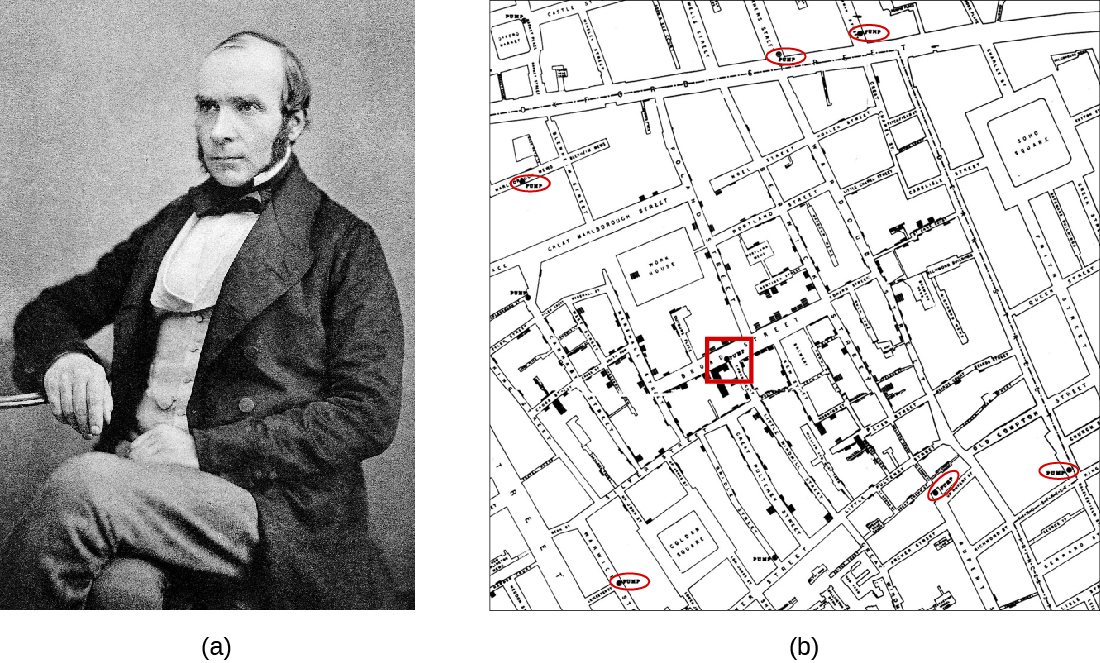

John Snow (figure\(\PageIndex{a}\)) était un médecin britannique connu comme le père de l'épidémiologie pour déterminer la source de l'épidémie de choléra de Broad Street à Londres en 1854. Sur la base des observations qu'il avait faites lors d'une précédente épidémie de choléra (1848—1849), Snow a suggéré que le choléra se propageait par voie fécale-orale et qu'un microbe était l'agent infectieux. Il a étudié l'épidémie de choléra de 1854 de deux manières. Tout d'abord, soupçonnant que l'eau contaminée était à l'origine de l'épidémie, Snow a identifié la source d'eau pour les personnes infectées. Il a découvert une fréquence élevée de cas de choléra chez les personnes qui s'approvisionnaient en eau de la Tamise en aval de Londres. Cette eau contenait les déchets et les eaux usées de Londres et des colonies situées en amont. Il a également noté que les employés de la brasserie n'avaient pas contracté le choléra et, après enquête, il a découvert que les propriétaires leur avaient fourni de la bière à boire et qu'ils ne buvaient probablement pas d'eau. Ensuite, il a minutieusement cartographié l'incidence du choléra et en a constaté une fréquence élevée chez les personnes utilisant une pompe à eau particulière située sur Broad Street. En réponse aux conseils de Snow, les autorités locales ont retiré le manche de la pompe, ce qui a permis de contenir l'épidémie de choléra de Broad Street. Le propre compte rendu de John Snow sur son travail contient des liens et des informations supplémentaires.

Les travaux de Snow constituent une première étude épidémiologique et ont abouti à la première réponse connue de santé publique à une épidémie. Les méthodes méticuleuses de suivi des cas de Snow sont désormais une pratique courante pour étudier les épidémies et associer de nouvelles maladies à leurs causes. Ses travaux ont également mis en lumière les pratiques insalubres en matière d'eaux usées et les effets du déversement de déchets dans la Tamise. De plus, ses travaux ont soutenu la théorie des germes de la maladie, selon laquelle la maladie peut être transmise par des objets contaminés, y compris de l'eau contaminée par des matières fécales.

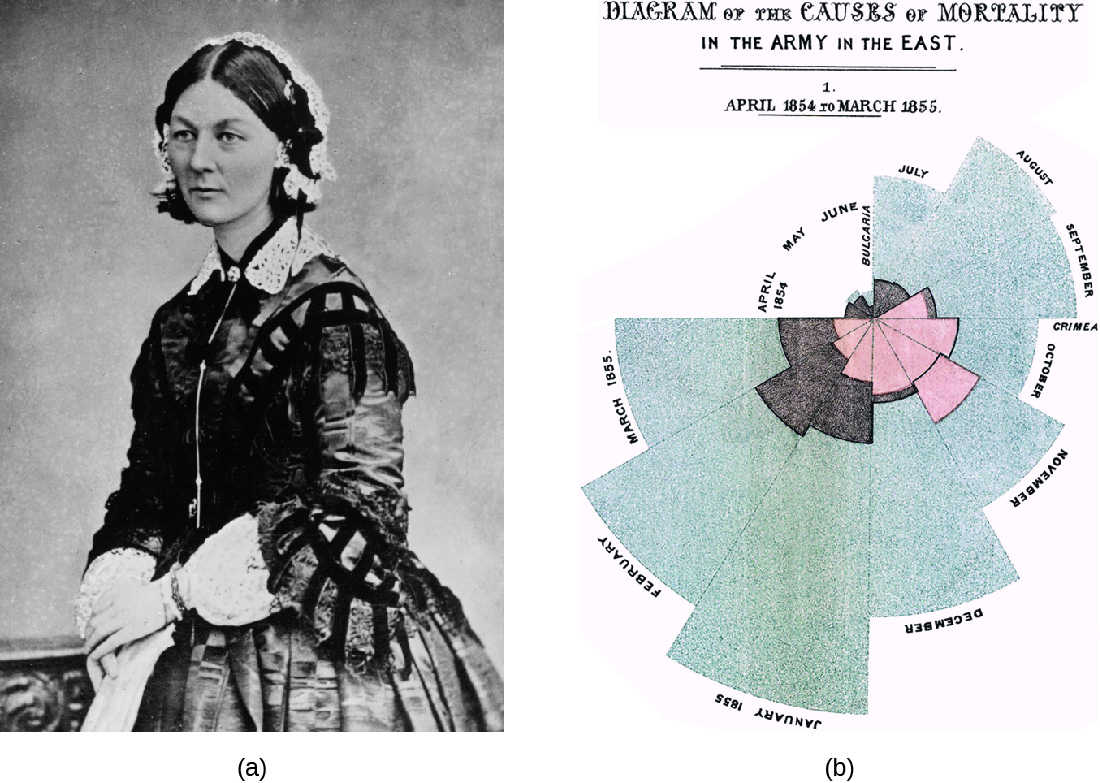

Les travaux de Florence Nightingale constituent un autre exemple d'une étude épidémiologique précoce. En 1854, Nightingale faisait partie d'un contingent d'infirmières dépêchées par l'armée britannique pour soigner les soldats blessés pendant la guerre de Crimée. Nightingale a tenu des registres méticuleux concernant les causes des maladies et des décès pendant la guerre. La tenue de ses dossiers était une tâche fondamentale de ce qui allait devenir plus tard la science de l'épidémiologie. Son analyse des données qu'elle a collectées a été publiée en 1858. Dans ce livre, elle a présenté les données de fréquence mensuelles sur les causes de décès dans un histogramme à coins (figure\(\PageIndex{b}\)). Cette présentation graphique des données, inhabituelle à l'époque, illustrait avec force que la grande majorité des victimes de la guerre ne sont pas dues à des blessures subies au combat, mais à des maladies infectieuses que Nightingale considérait comme évitables. Ces maladies se sont souvent produites en raison de mauvaises conditions sanitaires et du manque d'accès aux installations hospitalières. Les découvertes de Nightingale ont conduit à de nombreuses réformes du système de soins médicaux de l'armée britannique. Pour en savoir plus sur la carte en coin de Nightingale, cliquez ici.

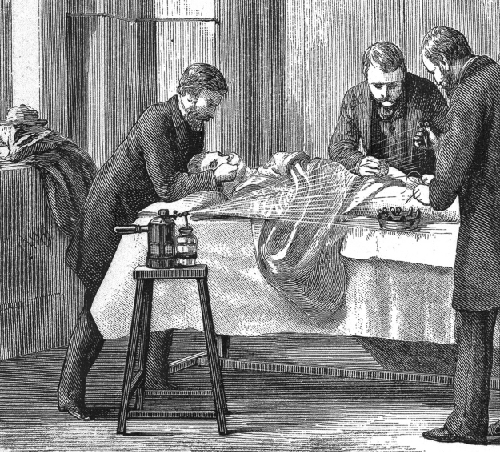

Joseph Lister a fourni des preuves épidémiologiques précoces menant à de bonnes pratiques de santé publique dans les cliniques et les hôpitaux. La plupart des médecins ne se lavaient pas les mains entre les visites des patients et ne nettoyaient ni ne stérilisaient leurs outils chirurgicaux Lister a toutefois découvert les propriétés désinfectantes de l'acide carbolique, également connu sous le nom de phénol. Il a introduit plusieurs protocoles de désinfection qui ont permis de réduire considérablement les taux d'infection post-chirurgicale. Il a exigé que les chirurgiens qui travaillaient pour lui utilisent une solution d'acide phénique à 5 % pour nettoyer leurs outils chirurgicaux entre les patients, et est même allé jusqu'à pulvériser la solution sur les bandages et sur le site opératoire pendant les opérations (figure\(\PageIndex{c}\)). Il a également pris des précautions pour ne pas introduire de sources d'infection par sa peau ou ses vêtements en retirant son manteau, en retroussant ses manches et en se lavant les mains dans une solution diluée d'acide phénique avant et pendant l'opération.

Analyse de la maladie dans une population

Les analyses épidémiologiques sont toujours effectuées en référence à une population, c'est-à-dire le groupe de personnes à risque de contracter la maladie ou l'affection. La population peut être définie géographiquement, mais si seule une partie des individus de cette zone est vulnérable, des critères supplémentaires peuvent être nécessaires. Les personnes sensibles peuvent être définies par des comportements particuliers, tels que la consommation de drogues par voie intraveineuse, la possession d'animaux de compagnie particuliers ou l'appartenance à une institution, telle qu'un collège. Il est important de pouvoir définir la population, car la plupart des mesures présentant un intérêt en épidémiologie sont établies en fonction de la taille de la population.

L'état de maladie est appelé morbidité. La morbidité au sein d'une population peut s'exprimer de différentes manières. La morbidité, ou morbidité totale, est exprimée en nombre d'individus sans référence à la taille de la population. Le taux de morbidité peut être exprimé comme le nombre de personnes malades sur un nombre standard de personnes dans la population, par exemple 100 000, ou en pourcentage de la population.

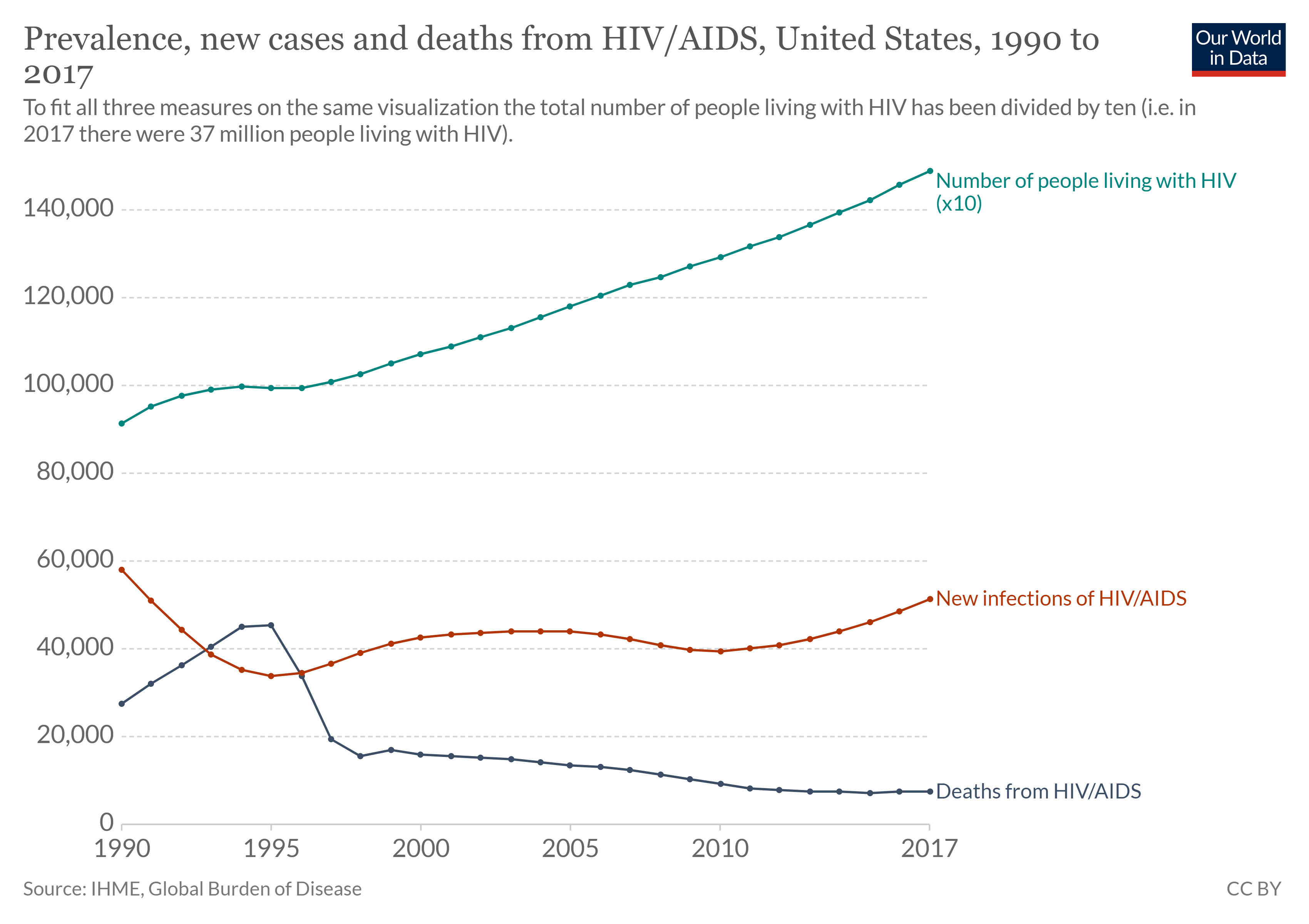

Deux aspects de la morbidité sont pertinents pour un épidémiologiste : la prévalence d'une maladie et son incidence. La prévalence est le nombre, ou la proportion, de personnes atteintes d'une maladie particulière au sein d'une population donnée à un moment donné. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont estimé qu'environ 1,2 million de personnes aux États-Unis vivaient avec une infection active par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en 2018. Exprimée en proportion, ou en taux, il s'agit d'une prévalence de 367 personnes infectées pour 100 000 habitants. D'autre part, l'incidence est le nombre ou la proportion de nouveaux cas au cours d'une période donnée. Pour la même année, les CDC estiment qu'il y a eu 36 400 nouveaux cas d'infection par le VIH diagnostiqués, soit une incidence de 11,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La relation entre l'incidence et la prévalence est illustrée dans la figure\(\PageIndex{d}\). Pour une maladie chronique telle que l'infection par le VIH, la prévalence sera généralement plus élevée que l'incidence, car elle représente le nombre cumulé de nouveaux cas sur de nombreuses années moins le nombre de cas qui ne sont plus actifs (parce que le patient est décédé ou a été guéri).

Outre les taux de morbidité, l'incidence et la prévalence de la mortalité (décès) peuvent également être signalées. Un taux de mortalité peut être exprimé en pourcentage de la population décédée des suites d'une maladie ou en tant que nombre de décès pour 100 000 personnes (ou tout autre chiffre standard approprié).

Modèles d'incidence

Les maladies qui ne sont observées qu'occasionnellement, et généralement sans concentration géographique, sont appelées maladies sporadiques. Le tétanos, la rage et la peste sont des exemples de maladies sporadiques. Aux États-Unis, Clostridium tetani, la bactérie responsable du tétanos, est omniprésente dans le sol, mais les cas d'infection ne se produisent que rarement et dans des endroits dispersés parce que la plupart des individus sont vaccinés, nettoient les plaies de manière appropriée ou se trouvent rarement dans une situation qui provoquerait une infection. De même, aux États-Unis, il y a quelques cas épars de peste chaque année, généralement causés par des rongeurs dans les zones rurales des États de l'Ouest.

Les maladies qui sont constamment présentes (souvent à un faible niveau) au sein d'une population d'une région géographique donnée sont appelées maladies endémiques. Par exemple, le paludisme est endémique dans certaines régions du Brésil, mais il n'est pas endémique aux États-Unis.

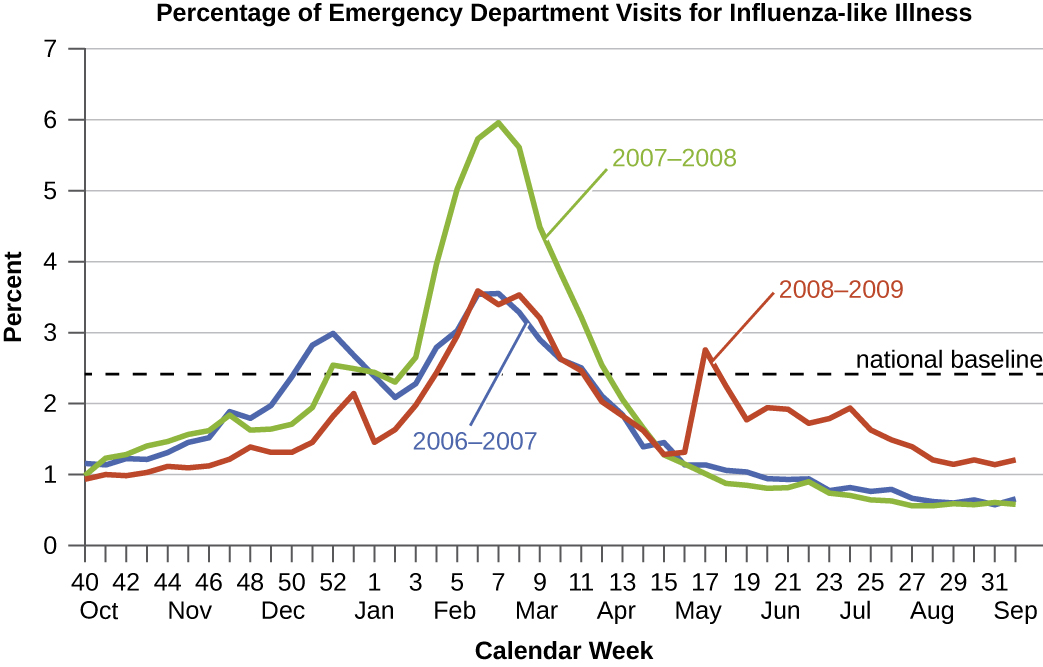

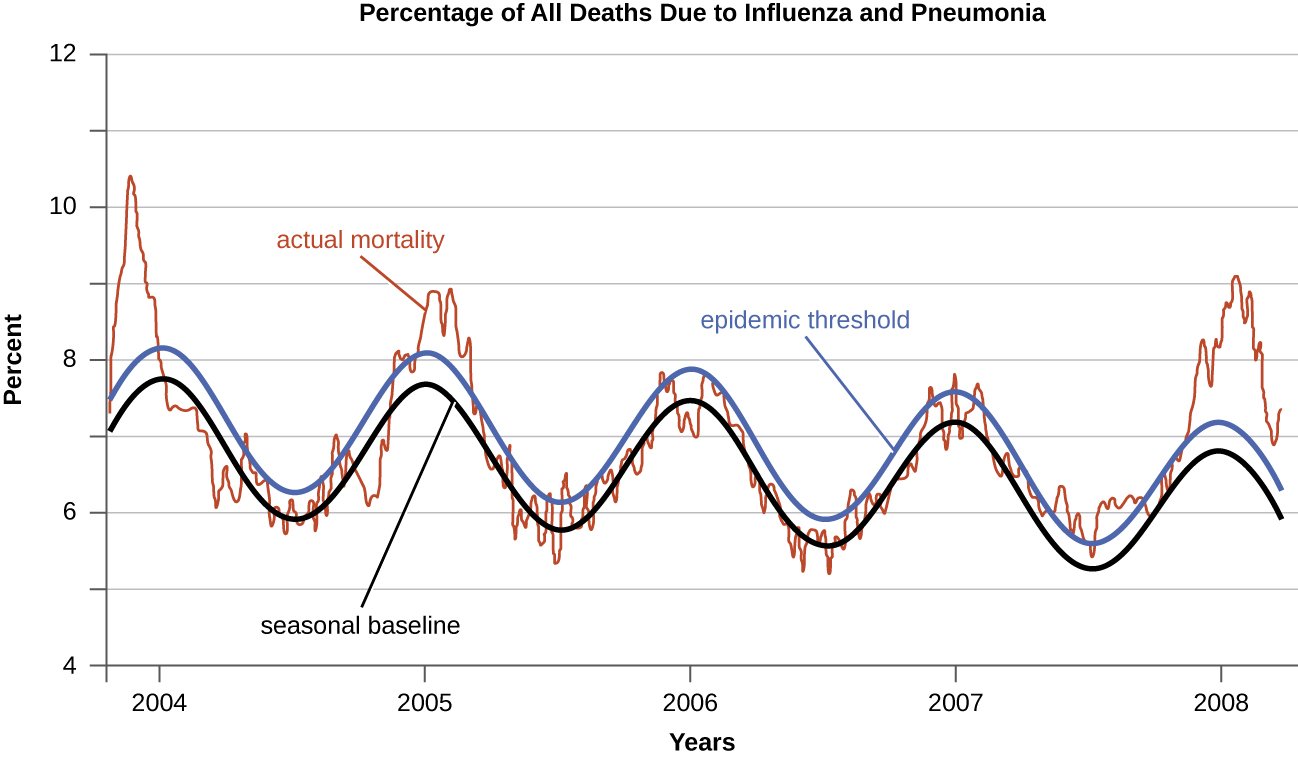

Les maladies pour lesquelles un nombre de cas plus important que prévu survient en peu de temps dans une région géographique sont appelées maladies épidémiques. La grippe est un bon exemple de maladie épidémique courante. Les profils d'incidence de la grippe ont tendance à augmenter chaque hiver dans l'hémisphère nord. Ces augmentations saisonnières étant attendues, il ne serait pas exact de dire que la grippe est épidémique chaque hiver ; toutefois, certains hivers enregistrent généralement un grand nombre de cas de grippe saisonnière dans certaines régions, et de telles situations peuvent être qualifiées d'épidémies (figures\(\PageIndex{e-f}\)).

Une épidémie qui se produit à l'échelle mondiale est appelée maladie pandémique. Par exemple, le VIH/sida (syndrome d'immunodéficience acquise) et la maladie à coronavirus 19 (COVID-19) sont des maladies pandémiques, et les nouvelles souches du virus de la grippe deviennent souvent pandémiques.

Étiologie

Lorsqu'il étudie une épidémie, la première tâche de l'épidémiologiste consiste à déterminer la cause de la maladie, appelée agent étiologique ou agent causal. Il peut être difficile de relier une maladie à un agent pathogène spécifique en raison de l'effort supplémentaire généralement requis pour démontrer la causalité directe par opposition à une simple association. Il ne suffit pas d'observer un lien entre une maladie et un agent pathogène présumé ; des expériences contrôlées sont nécessaires pour éliminer d'autres causes possibles. En outre, les agents pathogènes sont généralement difficiles à détecter lorsqu'il n'existe aucune idée immédiate de la cause de l'épidémie. Les signes et symptômes de la maladie sont également généralement non spécifiques, ce qui signifie que de nombreux agents différents peuvent provoquer le même ensemble de signes et de symptômes. Cela complique le diagnostic même lorsqu'un agent causal est familier aux scientifiques.

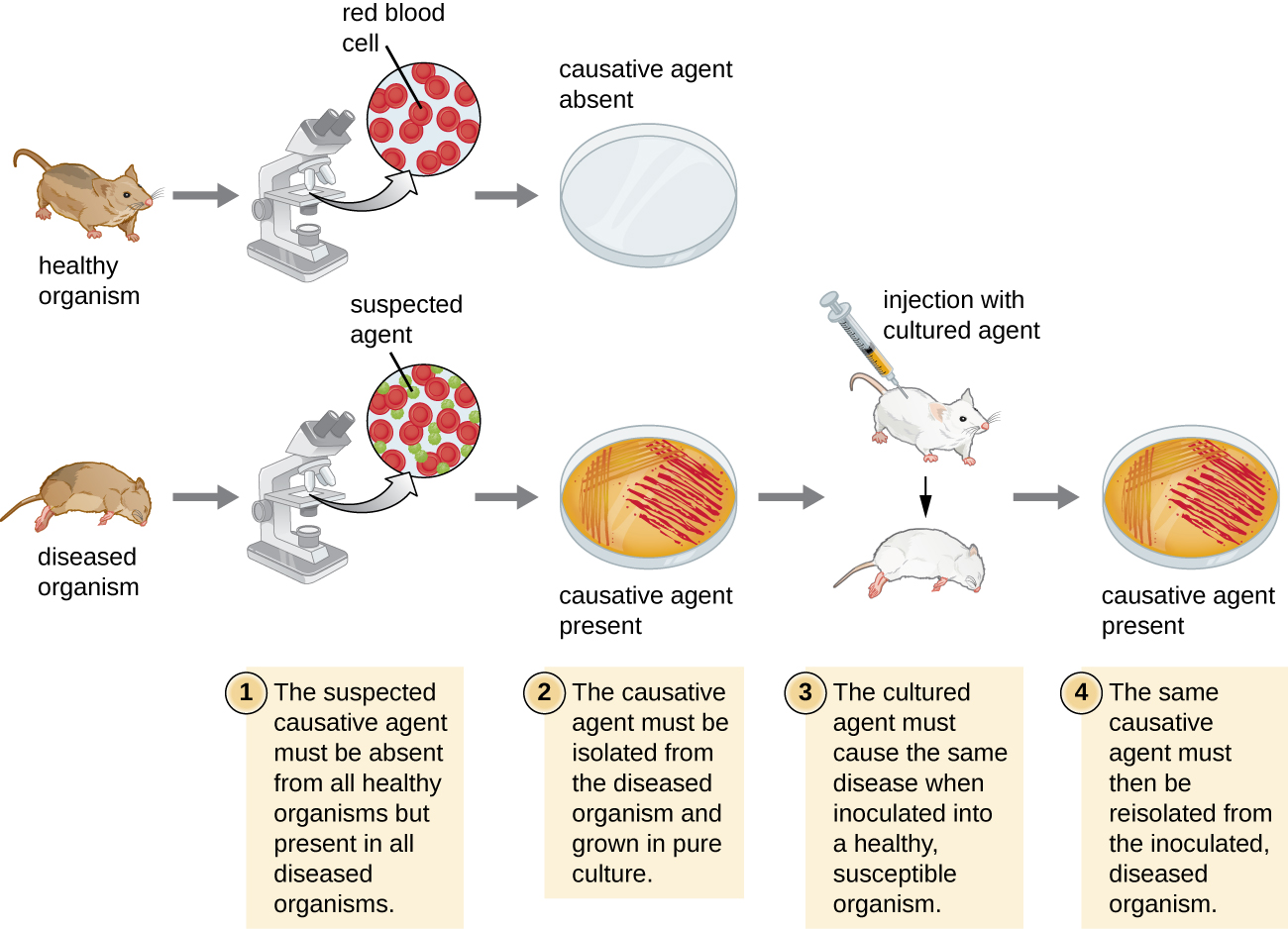

Robert Koch a été le premier scientifique à démontrer spécifiquement l'agent causal d'une maladie (anthrax) à la fin des années 1800. Koch a développé quatre critères, désormais connus sous le nom de postulats de Koch, qui devaient être respectés pour établir un lien positif entre une maladie et un microbe pathogène (figure\(\PageIndex{g}\)). Entre 1876 et 1905, de nombreuses maladies courantes étaient liées à leurs agents étiologiques, notamment le choléra, la diphtérie, la gonorrhée, la méningite, la peste, la syphilis, le tétanos et la tuberculose. Aujourd'hui, nous utilisons les postulats moléculaires de Koch, une variante des postulats originaux de Koch. (Vous pouvez en savoir plus sur les deux ici. )

Comment se propagent les

Il est essentiel de comprendre comment les agents pathogènes se propagent pour prévenir les maladies infectieuses. Pour que les agents pathogènes persistent pendant de longues périodes, ils ont besoin de réservoirs où ils se trouvent normalement. Les réservoirs peuvent être des organismes vivants (rats, chauves-souris, ratons laveurs, bétail, etc.) ou des sites non vivants. Les réservoirs non vivants peuvent inclure du sol et de l'eau dans l'environnement. Ceux-ci peuvent abriter naturellement l'organisme, car il peut se développer dans cet environnement. Ces environnements peuvent également être contaminés par des agents pathogènes présents dans les matières fécales humaines, par des agents pathogènes émis par des hôtes intermédiaires ou par des agents pathogènes contenus dans les restes d'hôtes intermédiaires.

Un individu capable de transmettre un agent pathogène sans présenter de symptômes est appelé porteur. Un porteur passif est contaminé par l'agent pathogène et peut le transmettre mécaniquement à un autre hôte ; toutefois, un porteur passif n'est pas infecté. En revanche, un porteur actif est une personne infectée qui peut transmettre la maladie à d'autres personnes. Un porteur actif peut présenter ou non des signes ou des symptômes d'infection.

Quel que soit le réservoir, la transmission doit avoir lieu pour qu'une infection se propage. La transmission par contact inclut le contact direct ou le contact indirect. La transmission de personne à personne est une forme de transmission par contact direct. Ici, l'agent est transmis par contact physique entre deux personnes (figure\(\PageIndex{h}\)) par des actions telles que des attouchements, des baisers, des rapports sexuels ou des pulvérisations de gouttelettes. La transmission par contact indirect implique des objets inanimés appelés vecteurs, qui sont contaminés par des agents pathogènes provenant d'un individu ou d'un réservoir infecté (figure\(\PageIndex{i}\)). Par exemple, une personne atteinte d'un rhume peut éternuer et faire en sorte que des gouttelettes tombent sur un objet imité tel qu'une nappe ou un tapis, ou elle peut s'essuyer le nez puis transférer du mucus vers un objet contaminé, comme une poignée de porte ou une serviette.

La transmission par véhicule fait référence à la transmission d'agents pathogènes par des véhicules tels que l'eau, les aliments et l'air. La contamination de l'eau par de mauvaises méthodes d'assainissement entraîne la transmission de maladies d'origine hydrique. Les maladies d'origine hydrique restent un grave problème dans de nombreuses régions du monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que l'eau potable contaminée est responsable de plus de 500 000 décès chaque année. De même, les aliments contaminés par une manipulation ou un stockage inadéquats peuvent entraîner la transmission de maladies d'origine alimentaire. La poussière et les particules fines appelées aérosols, qui peuvent flotter dans l'air, peuvent transporter des agents pathogènes et faciliter la transmission de maladies par voie aérienne.

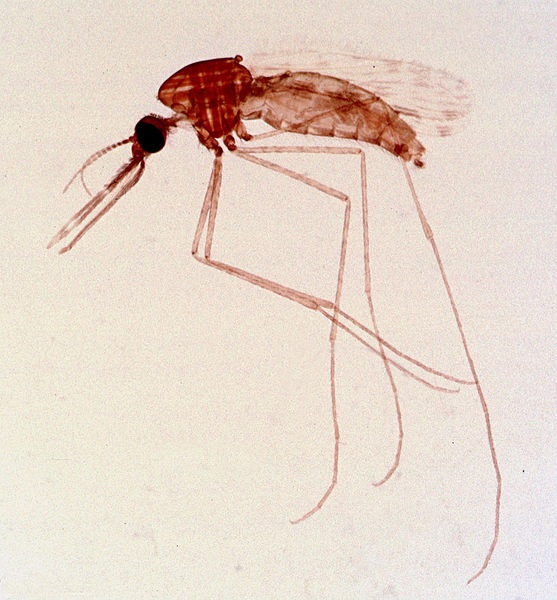

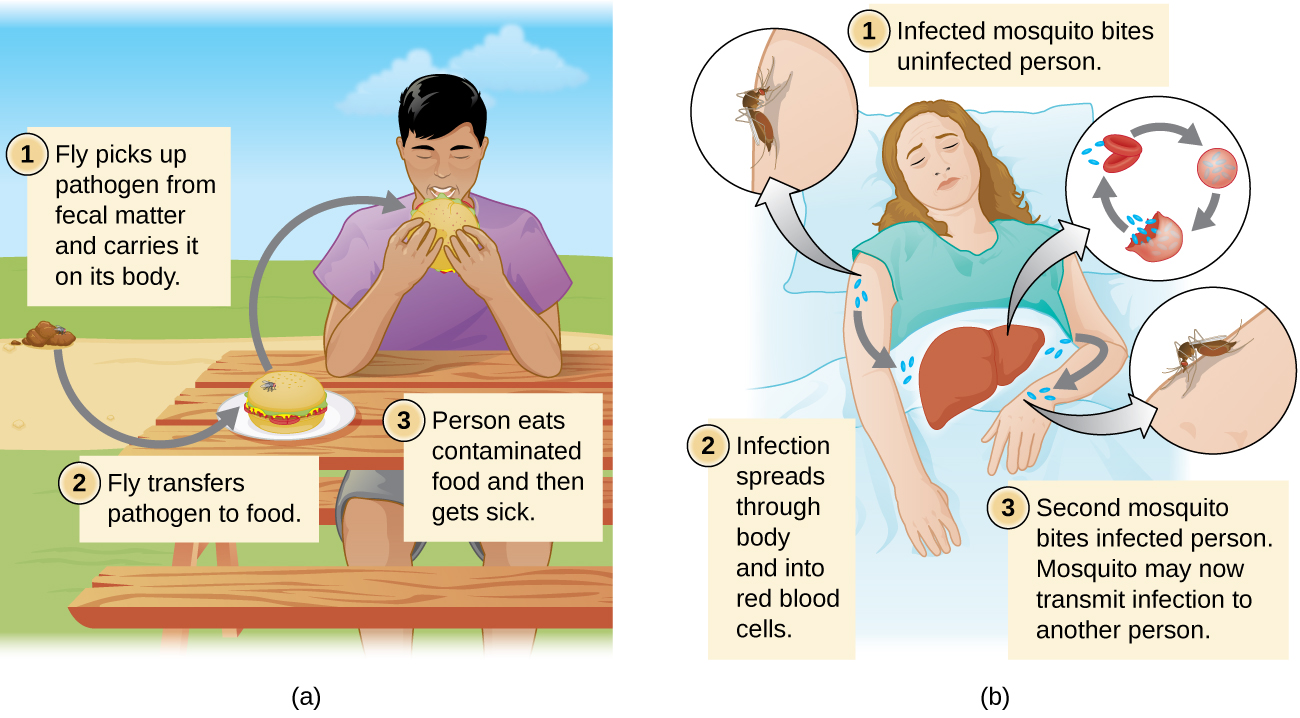

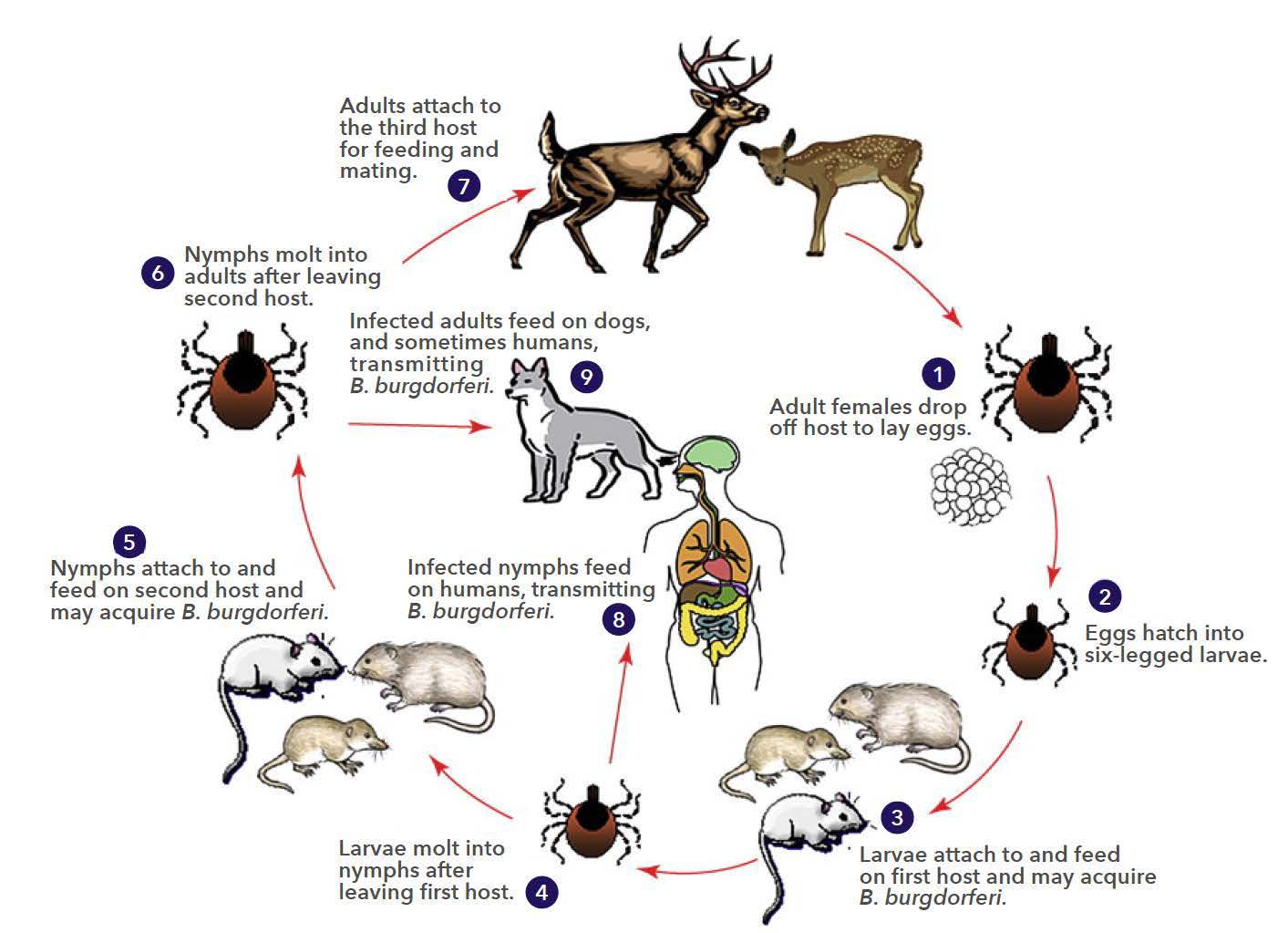

Les maladies peuvent également être transmises par un vecteur mécanique ou biologique, un animal (généralement un arthropode) qui transporte la maladie d'un hôte à un autre. Les tiques, les puces et les moustiques sont des exemples de vecteurs (figure\(\PageIndex{j}\)). La transmission mécanique est facilitée par un vecteur mécanique, un animal qui transporte un agent pathogène d'un hôte à un autre sans être lui-même infecté. La transmission biologique se produit lorsque l'agent pathogène se reproduit au sein d'un vecteur biologique qui le transmet d'un hôte à un autre (figure\(\PageIndex{k}\)).

La dégradation des écosystèmes peut favoriser la propagation des maladies par plusieurs mécanismes. Tout d'abord, il peut favoriser les populations de vecteurs. Par exemple, la déforestation, les barrages et l'urbanisation augmentent la quantité d'eau stagnante, augmentant ainsi l'habitat des vecteurs, tels que les moustiques. En outre, le changement climatique peut élargir l'éventail des vecteurs de maladies qui sont limités aux régions tropicales ou subtropicales. Deuxièmement, les perturbations du cycle de l'eau peuvent créer des conditions favorables aux agents pathogènes. Par exemple, le ruissellement d'engrais provenant de l'agriculture augmente les niveaux de nutriments, rendant les plans d'eau plus adaptés à la bactérie responsable du choléra. L'augmentation des inondations résultant des modifications de l'utilisation des terres et du changement climatique facilite également la propagation des maladies d'origine hydrique.

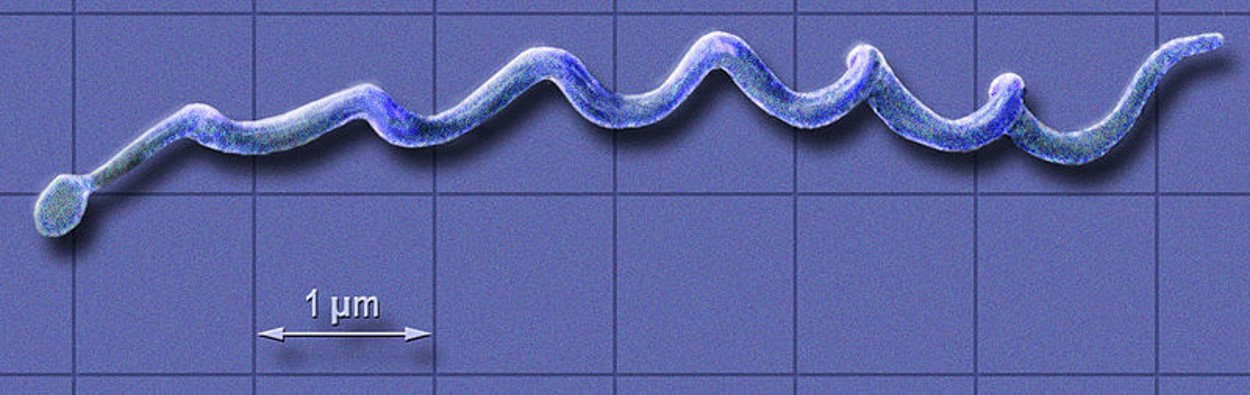

La dégradation des écosystèmes peut également accroître la propagation des maladies en diminuant la biodiversité. Par exemple, la maladie de Lyme est causée par la bactérie Borrelia et est transmise à l'homme par de petits mammifères (les réservoirs) par les tiques (figures\(\PageIndex{l-m}\)). Certains réservoirs (écureuils et opossums) éliminent les tiques, réduisant ainsi l'infection, mais pas les souris des champs. La fragmentation de l'habitat a augmenté le nombre de souris des champs par rapport aux écureuils et aux opossums et a donc augmenté le réservoir de la maladie de Lyme

Les personnes soupçonnées ou connues d'avoir été exposées à certains agents pathogènes contagieux peuvent être mises en quarantaine ou isolées pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres personnes. Les hôpitaux et autres établissements de santé mettent généralement en place des services spéciaux pour isoler les patients atteints de maladies particulièrement dangereuses telles que la tuberculose ou la COVID-19 (figure\(\PageIndex{n}\)). Selon l'environnement, ces services peuvent être équipés de méthodes spéciales de traitement de l'air, et le personnel peut mettre en œuvre des protocoles spéciaux pour limiter le risque de transmission, tels que des équipements de protection individuelle ou l'utilisation de sprays désinfectants chimiques à l'entrée et à la sortie du personnel médical.

Attribution

Modifié par Melissa Ha de Disease and Epidemiology from Microbiology by OpenStax (sous licence CC-BY). Accès gratuit sur openstax.org.