13.1 : Approvisionnement en eau douce et cycle de l'eau

- Page ID

- 167648

L'eau, l'air et la nourriture sont les ressources naturelles les plus importantes pour les humains. Les humains ne peuvent vivre que quelques minutes sans oxygène, moins d'une semaine sans eau et environ un mois sans nourriture. L'eau est également essentielle à notre approvisionnement en oxygène et en nourriture. Les plantes décomposent l'eau et l'utilisent pour créer de l'oxygène au cours du processus de photosynthèse.

Les bébés humains contiennent environ 75 % d'eau et les adultes 60 % d'eau. Notre cerveau contient environ 85 % d'eau, le sang et les reins 83 % d'eau, les muscles 76 % d'eau et même les os 22 % d'eau. Nous perdons constamment de l'eau par la transpiration. Dans les climats tempérés, nous devrions boire environ deux litres d'eau par jour, et les personnes vivant dans des climats désertiques chauds devraient boire jusqu'à 10 litres d'eau par jour. La perte de 15 % de l'eau corporelle entraîne généralement la mort.

Réservoirs d'eau

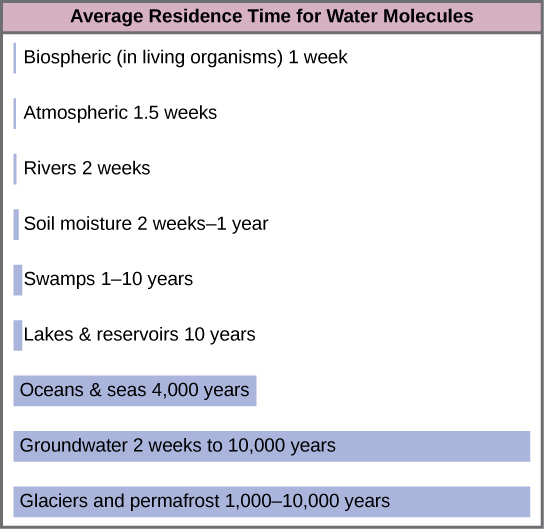

L'eau est la seule substance présente naturellement sur Terre sous trois formes : solide, liquide et gazeuse. L'hydrosphère est la zone de la Terre où se déplacent et stockent l'eau. Les réservoirs d'eau sont les lieux où l'eau est stockée. (Notez que ce terme peut également désigner des lacs artificiels créés par des barrages.) L'eau se trouve sous forme liquide à la surface (rivières, lacs, océans) et sous la surface (eaux souterraines), sous forme de glace (calottes polaires et glaciers) et de vapeur d'eau dans l'atmosphère. La figure\(\PageIndex{a}\) illustre le temps moyen qu'une molécule d'eau peut passer dans les principaux réservoirs d'eau de la Terre. Le temps de séjour est une mesure de la durée moyenne pendant laquelle une molécule d'eau reste dans un réservoir donné.

La Terre est vraiment la planète de l'eau. L'abondance d'eau liquide à la surface de la Terre nous distingue des autres corps du système solaire. Environ 71 % de la surface de la Terre est recouverte d'eau, et environ la moitié de la surface de la Terre est masquée par des nuages (également constitués d'eau) à tout moment. Il y a un très grand volume d'eau sur notre planète, environ 1,4 milliard de kilomètres cubes (km 3) = 330 millions de miles cubes, soit environ 53 milliards de gallons par personne sur Terre. Toute l'eau de la Terre pourrait couvrir les États-Unis jusqu'à une profondeur de 145 km (90 miles).

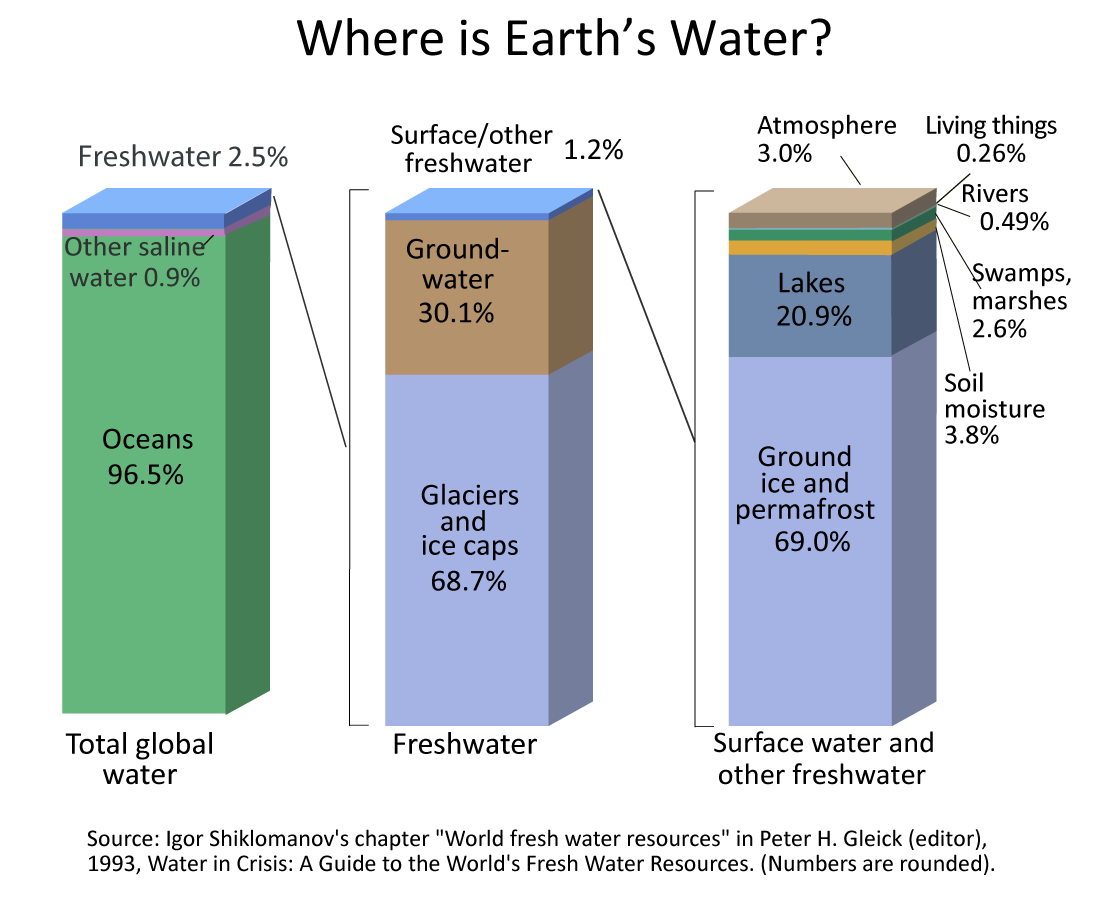

Malgré les énormes volumes d'eau de la planète, seulement 2,5 % sont de l'eau douce (figure\(\PageIndex{b}\)), et seulement 0,01 % sont disponibles pour les humains. Si toute l'eau du monde était réduite à la taille d'un gallon, la quantité totale d'eau douce serait d'environ 1/3 tasse et la quantité d'eau douce facilement utilisable serait de 2 à 3 cuillères à soupe. Une grande partie de l'eau douce de la Terre est emprisonnée dans les glaciers et les calottes glaciaires polaires (figure\(\PageIndex{c}\)), et cette eau est mal située, principalement en Antarctique et au Groenland. Les eaux souterraines peu profondes (eaux situées sous la surface de la Terre) constituent le plus grand réservoir d'eau douce utilisable. De nombreux organismes dépendent des eaux de surface, telles que les lacs et les rivières, qui ne contiennent qu'une petite fraction de l'eau douce de la Terre. L'absence de ces eaux de surface peut avoir des effets négatifs sur les écosystèmes.

Le cycle de l'eau

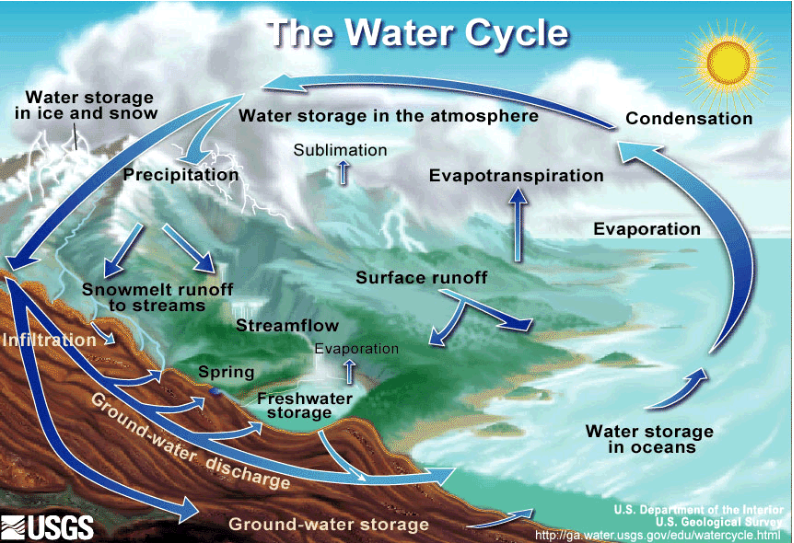

Le cycle de l'eau (cycle hydrologique) montre le mouvement de l'eau à travers différents réservoirs, notamment les océans, l'atmosphère, les glaciers, les eaux souterraines, les lacs, les rivières et les organismes (figure\(\PageIndex{d}\)). L'énergie solaire, qui réchauffe les océans et les autres eaux de surface, et la gravité déterminent le mouvement de l'eau dans le cycle de l'eau. Cela entraîne l'évaporation (eau liquide en vapeur d'eau) de l'eau de surface liquide, la sublimation (glace en vapeur d'eau) de l'eau gelée et la transpiration (perte d'eau des plantes vers l'atmosphère). Lorsque l'eau du sol est absorbée par les racines des plantes, elle passe par des tubes de la plante (le système vasculaire), s'évapore dans l'espace de la feuille et transpire à travers les stomates (petites ouvertures microscopiques) des feuilles. Les écologistes combinent la transpiration et l'évaporation en un seul terme qui décrit l'eau renvoyée dans l'atmosphère : évapotranspiration. Ainsi, de grandes quantités d'eau se déplacent dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau.

La vapeur d'eau présente dans l'atmosphère peut migrer sur de longues distances de l'océan vers la terre sous l'effet des vents dominants. Au-dessus de l'océan ou de la terre, l'air peut se refroidir et faire en sorte que l'eau se condense à nouveau en eau liquide. Cela se produit généralement sous la forme de très petites gouttelettes d'eau qui se forment autour d'un morceau microscopique de poussière ou de sel appelé noyau de condensation. Ces petites gouttelettes d'eau sont visibles sous la forme d'un nuage. Les nuages se forment et, une fois que les gouttelettes d'eau sont suffisamment grosses, elles tombent sur terre sous forme de précipitations (pluie, neige, grêle ou neige fondue), ce qui ramène l'eau à la surface de la Terre.

Les précipitations qui atteignent le sol peuvent immédiatement retourner dans l'atmosphère, s'ajouter aux eaux souterraines ou former un ruissellement de surface. Dans la plupart des environnements terrestres naturels, la pluie rencontre la végétation avant qu'elle n'atteigne la surface du sol. Un pourcentage important d'eau s'évapore immédiatement de la surface des plantes ou directement de la surface du sol. Les eaux souterraines se reconstituent lorsque l'eau s'infiltre dans le sol et finit par remplir les espaces interstitiels entre les particules de terre, de sable et de gravier ou dans les fissures des roches. Les eaux souterraines se déplacent lentement à travers les roches et les matériaux non consolidés et certaines d'entre elles finissent par remonter à la surface, où elles se déversent sous forme de sources et dans les ruisseaux, les lacs et l'océan. De nombreux cours d'eau s'écoulent non pas parce qu'ils sont alimentés directement par l'eau de pluie, mais parce qu'ils reçoivent un apport constant des eaux souterraines situées en dessous. De plus, les eaux de surface des cours d'eau et des lacs peuvent s'infiltrer à nouveau pour recharger les eaux souterraines Par conséquent, les systèmes d'eau de surface et d'eau souterraine sont connectés. Les eaux souterraines peuvent également finir par s'écouler dans l'océan par l'intermédiaire des eaux souterraines souterraines, mais certaines eaux souterraines se trouvent très profondément dans le substrat rocheux et peuvent y persister pendant des millénaires. Le ruissellement de surface est l'écoulement de l'eau douce sur le sol à la suite de la pluie ou de la fonte Les eaux de ruissellement peuvent traverser les cours d'eau et les lacs pour atteindre les océans. Le ruissellement de surface ne se produira que si le sol devient saturé d'eau en cas de fortes pluies.

Les étapes du cycle de l'eau sont expliquées dans la vidéo ci-dessous.

Salinité et cycle de l'eau

Une partie importante du cycle de l'eau est la façon dont la salinité de l'eau varie, c'est-à-dire l'abondance d'ions dissous dans l'eau. L'eau salée des océans est très salée, avec environ 35 000 mg d'ions dissous par litre d'eau de mer. L'évaporation est un processus de distillation qui produit de l'eau presque pure, pratiquement sans ions dissous. Lorsque l'eau se vaporise, elle laisse les ions dissous dans la phase liquide d'origine. La condensation finit par former des nuages et parfois des précipitations. Une fois que l'eau de pluie tombe sur le sol, elle dissout les minéraux contenus dans la roche et le sol, ce qui augmente sa salinité. La pluie et le ruissellement de surface sont les principaux moyens par lesquels les minéraux, y compris le phosphore et le soufre, sont recyclés du sol vers l'eau. Les effets environnementaux du ruissellement ont été abordés dans Biogeochemical Cycles. L'eau douce (comme les lacs, les rivières et les eaux souterraines proches de la surface) a une salinité relativement faible.

Interactions humaines avec le cycle de l'eau

Les humains modifient le cycle de l'eau en extrayant de grandes quantités d'eau douce des eaux de surface et des eaux souterraines (voir Utilisation de l'eau). En outre, les changements dans l'utilisation des terres, tels que la déforestation, l'agriculture et l'urbanisation, réduisent la couverture végétale, ce qui réduit les infiltrations et augmente le ruissellement de surface. (La végétation retient naturellement les précipitations lorsqu'elles tombent, ralentit le ruissellement de surface et augmente le taux d'infiltration.) Cela intensifie les inondations et exacerbe l'érosion, abaissant la qualité des sols et provoquant une pollution des sédiments dans l'eau. De plus, les humains redirigent le flux d'eau en construisant des barrages et des aqueducs (figure\(\PageIndex{e}\)). Une telle quantité d'eau est prélevée ou redirigée du fleuve Colorado, dans l'ouest des États-Unis, que, malgré sa taille considérable, elle sèche certaines années avant d'atteindre la mer au Mexique. À titre d'exemple extrême, la mer d'Aral en Asie centrale est tombée à seulement 10 % de sa taille initiale après le détournement de l'eau à des fins agricoles (voir cette étude de cas pour plus de détails).

Ressources en eau

Les ressources en eau douce sont finalement reconstituées par les précipitations. Cette eau peut ensuite être obtenue à partir des eaux de surface, telles que les rivières et les lacs, et des aquifères, qui stockent les eaux souterraines.

Principales ressources en eau douce : précipitations

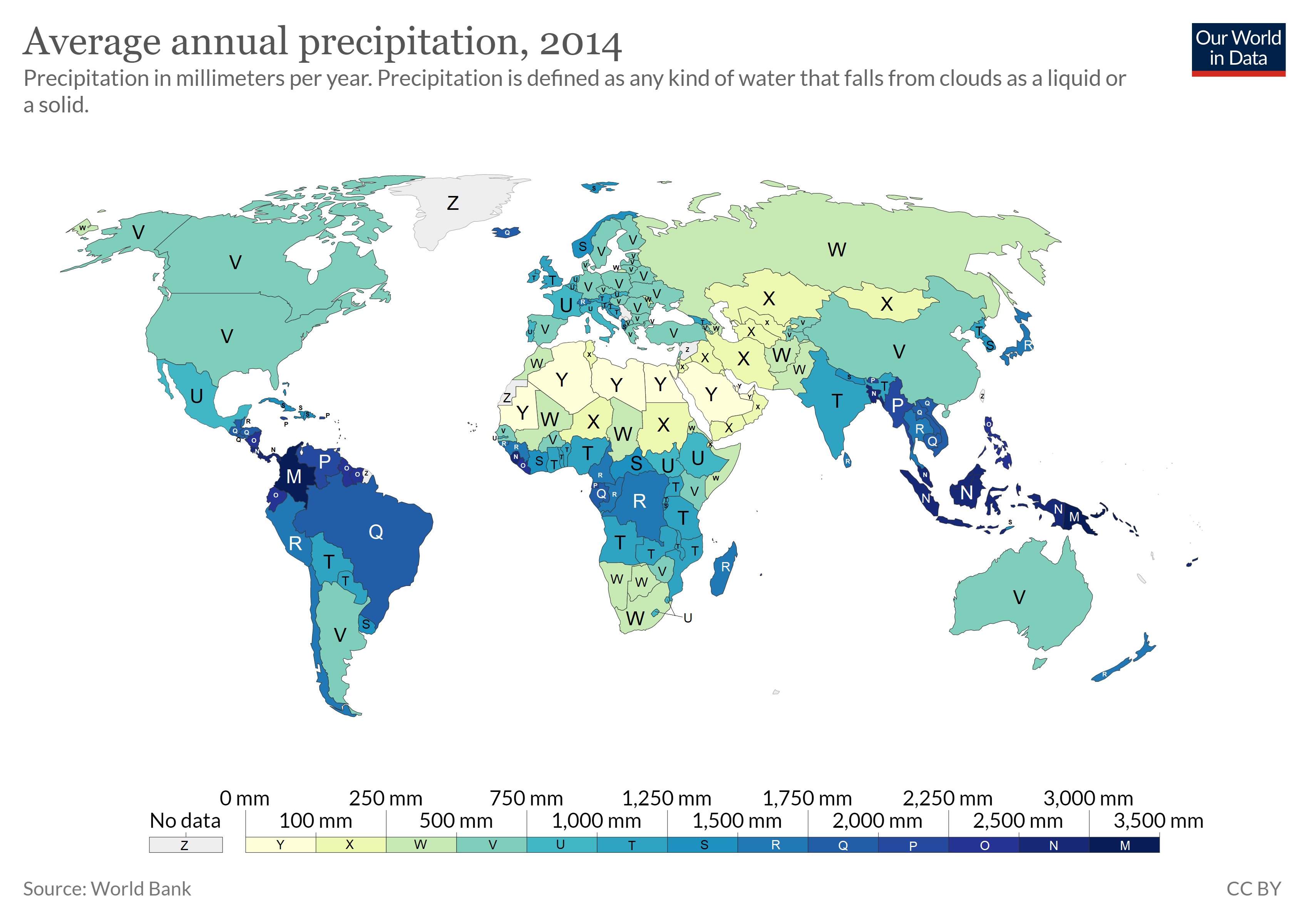

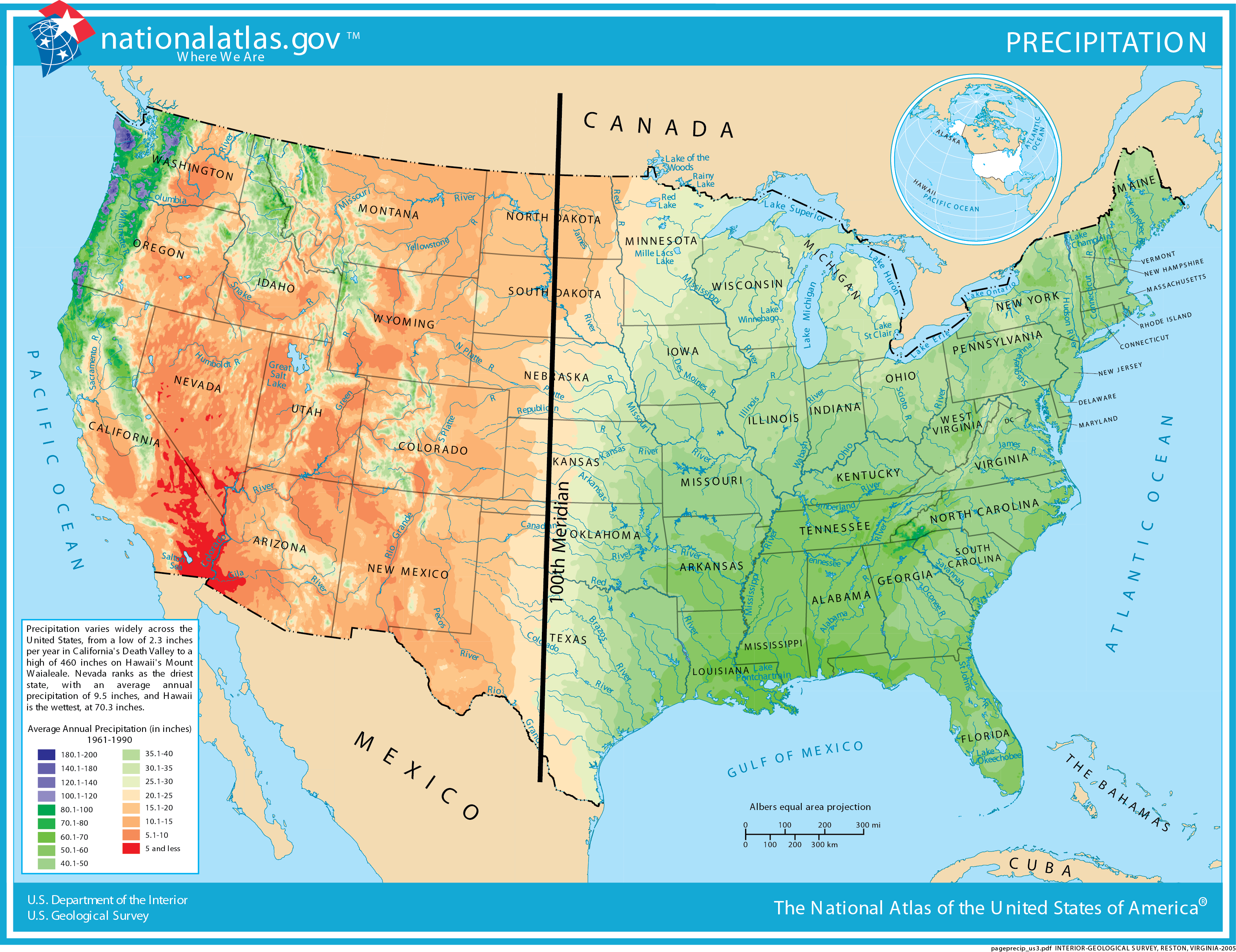

Les niveaux de précipitations sont répartis de manière inégale dans le monde entier, ce qui affecte la disponibilité de l'eau douce (figure\(\PageIndex{f}\)). En général, en raison du réchauffement irrégulier de la Terre et des cellules de circulation de l'air mondial résultant de la rotation de la Terre, l'air s'élève près de l'équateur et près de 60° de latitude nord et sud et descend aux pôles et à 30° de latitude nord et sud. Comme indiqué dans la section Effets du climat sur les biomes, la lumière intense du soleil à l'équateur réchauffe l'air, le fait monter et se refroidir, ce qui diminue la capacité de la masse d'air à retenir la vapeur d'eau et entraîne de fréquentes tempêtes de pluie. À environ 30 degrés de latitude nord et sud, les conditions atmosphériques descendantes produisent de l'air plus chaud, ce qui augmente sa capacité à retenir la vapeur d'eau et entraîne des conditions sèches. Les conditions d'air sec et les températures chaudes de ces ceintures de latitude favorisent l'évaporation.

La taille des continents, les montagnes, les vents dominants, les modèles de circulation océanique et même la proximité des plans d'eau peuvent affecter les modèles climatiques locaux. Par exemple, lorsque des vents froids soufflent sur le Grand Lac Salé, relativement chaud, l'air se réchauffe, ce qui provoque l'accumulation d'humidité. Cette augmentation locale de la teneur en humidité de l'air peut finir par tomber sous forme de neige ou de pluie sur les montagnes voisines, un phénomène connu sous le nom de « précipitations par effet de lac ».

Aux États-Unis, le 100e méridien marque approximativement la limite entre les régions humides et arides du pays (figure\(\PageIndex{g}\)). L'irrigation est nécessaire pour faire pousser des cultures à l'ouest du 100e méridien. Dans l'Ouest, les eaux de surface sont stockées dans des réservoirs (lacs artificiels) et des accumulations de neige en montagne, puis évacuées stratégiquement par un réseau de canaux en période de forte fréquentation.

Eaux de surface : rivières et lacs

Les rivières constituent une importante ressource en eau pour l'irrigation des terres cultivées et l'eau potable pour de nombreuses villes du monde entier. L'eau qui coule de la pluie et de la neige fondue sur le sol entre dans les cours d'eau par ruissellement de surface (figure\(\PageIndex{h}\)) et par suintement des terres environnantes La zone géographique drainée par une rivière et ses affluents est appelée bassin versant. Le bassin versant du Mississippi comprend environ 40 % du territoire américain, une mesure qui inclut les petits bassins hydrographiques, tels que les rivières Ohio et Missouri, qui contribuent à le constituer. Les rivières qui ont fait l'objet de différends internationaux concernant l'approvisionnement en eau sont le Colorado (Mexique, sud-ouest des États-Unis), le Nil (Égypte, Éthiopie, Soudan), l'Euphrate (Irak, Syrie, Turquie), le Gange (Bangladesh, Inde) et la Jordanie (Israël, Jordanie, Syrie).

Outre les rivières, les lacs peuvent également être une excellente source d'eau douce pour l'usage humain. Ils reçoivent généralement l'eau des eaux de ruissellement et des eaux souterraines. En construisant des barrages, les gens créent des lacs artificiels (réservoirs).

Ressources en eaux souterraines

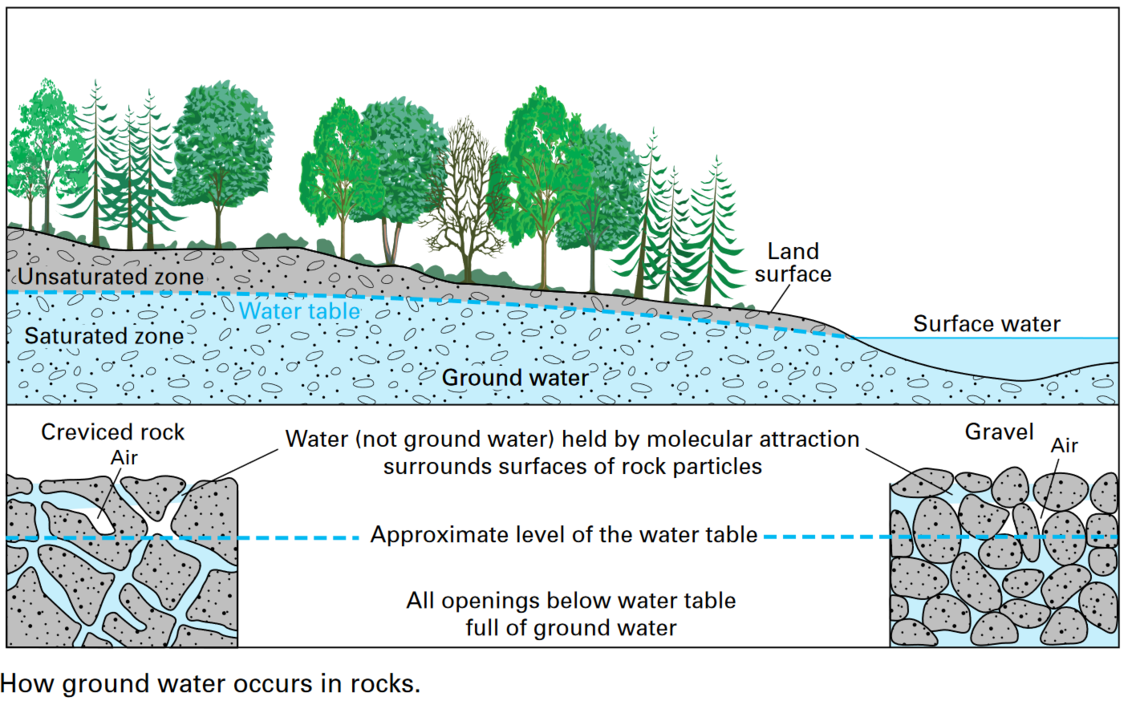

Bien que la plupart des habitants du monde utilisent les eaux de surface, les eaux souterraines constituent un réservoir d'eau douce utilisable beaucoup plus important, contenant plus de 30 fois plus d'eau que les rivières et les lacs réunis. Une vaste zone d'unité rocheuse poreuse souterraine ou de sédiments contenant des eaux souterraines extractibles est un aquifère. La zone saturée d'un aquifère est l'endroit où l'eau souterraine remplit complètement les espaces interstitiels des matériaux terrestres. La nappe phréatique est le niveau supérieur auquel les pores sont complètement saturés en eau (figure\(\PageIndex{i}\)).

La combinaison d'un endroit où mettre de l'eau (porosité) et de la capacité de déplacer l'eau (perméabilité) constitue un bon aquifère. La porosité est une mesure de l'espace libre dans les roches, exprimée comme le pourcentage d'espace ouvert qui constitue le volume total de la roche ou des sédiments. La perméabilité est une mesure de l'interconnexion des pores d'une roche ou d'un sédiment. Les connexions entre les pores permettent à ce matériau de transmettre l'eau. La porosité et la perméabilité dépendent de la composition des particules du sol. Par exemple, les argiles ont généralement une porosité très élevée, mais les pores sont mal reliés, ce qui entraîne une faible perméabilité.

Les aquifères sont généralement forés et des puits installés pour fournir de l'eau à des fins agricoles et personnelles. Dans de nombreux cas, les aquifères s'épuisent plus rapidement qu'ils ne sont réapprovisionnés par de l'eau qui s'infiltre par le haut. Les eaux souterraines constituent une ressource particulièrement importante dans les climats arides, où les eaux de surface peuvent être rares. En outre, les eaux souterraines constituent la principale source d'eau pour les propriétaires de maisons rurales, fournissant 98 % de cette demande en eau aux États-Unis.

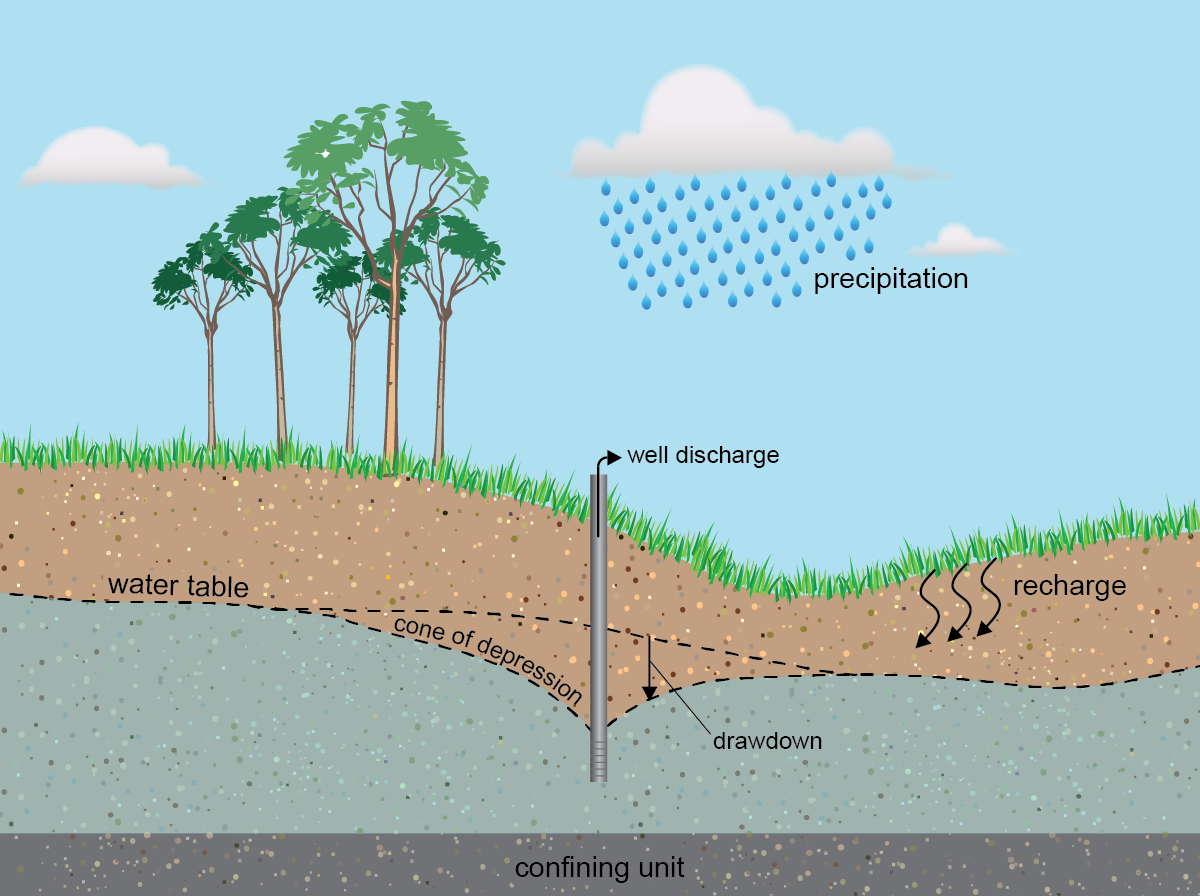

Lorsque l'eau souterraine est pompée à partir de puits, il se produit généralement une baisse localisée de la nappe phréatique autour du puits, appelée cône de dépression (figure\(\PageIndex{j}\)). Lorsqu'un grand nombre de puits pompent de l'eau depuis longtemps, la nappe phréatique régionale peut chuter de manière significative. C'est ce que l'on appelle l'extraction des eaux souterraines, qui peut forcer le forage de puits plus profonds et plus coûteux qui rencontrent généralement des eaux souterraines plus salées. Les rivières, les lacs et les lacs artificiels (réservoirs) peuvent également être épuisés en raison d'une utilisation excessive. Certaines grandes rivières, comme le Colorado aux États-Unis et le Yellow en Chine, s'assèchent certaines années.

Un autre problème de ressources en eau associé à l'extraction des eaux souterraines est l'intrusion d'eau salée, où le pompage excessif des aquifères d'eau douce près des côtes océaniques amène l'eau salée à pénétrer dans les zones d'eau douce. La chute de la nappe phréatique autour d'un cône de dépression dans un aquifère peut modifier la direction de l'écoulement régional des eaux souterraines, ce qui pourrait envoyer la pollution à proximité vers le puits de pompage au lieu de s'en éloigner. Enfin, des problèmes d'affaissement (affaissement progressif de la surface du terrain sur une grande surface) et de gouffres (affaissement rapide de la surface du terrain sur une petite zone) peuvent se développer en raison d'une baisse de la nappe phréatique. Comme les pores de l'aquifère s'effondrent lors de l'affaissement, cela réduit de façon permanente la capacité de l'aquifère à retenir l'eau dans le futur.

Les eaux souterraines sont réapprovisionnées par infiltration, infiltration des eaux de surface (lacs, rivières, réservoirs et marécages), par pompage délibéré des eaux de surface dans le sol, par irrigation et par des systèmes souterrains de traitement des eaux usées (fosses septiques). Les zones de recharge sont des endroits où l'eau de surface s'infiltre dans le sol au lieu de s'écouler dans les rivières ou de s'évaporer (figure\(\PageIndex{k}\)) Les zones de recharge sont généralement l'emplacement topographiquement le plus élevé d'un aquifère. Ils sont caractérisés par des cours d'eau situés sous la nappe phréatique et par des sédiments ou des roches qui permettent l'infiltration dans le sous-sol. Les zones humides, par exemple, sont d'excellentes zones de recharge. Les zones de recharge marquent le début des voies d'écoulement des eaux souterraines.

La recharge peut être induite par la pratique de gestion des aquifères consistant à stocker et à récupérer les aquifères. Les puits d'injection permettent aux humains d'augmenter le taux de recharge dans un système aquifère en pompant de l'eau dans un aquifère (figure\(\PageIndex{k}\)). Les puits d'injection sont réglementés par les gouvernements des États et le gouvernement fédéral afin de garantir que l'eau injectée n'a pas d'impact négatif sur la qualité ou l'approvisionnement des eaux souterraines existantes dans l'aquifère. Certains aquifères sont capables de stocker d'importantes quantités d'eau, ce qui permet aux gestionnaires de l'eau d'utiliser le système aquifère comme un réservoir de surface. L'eau est stockée dans l'aquifère pendant les périodes de faible demande en eau et d'approvisionnement en eau élevé, puis extraite pendant les périodes de forte demande en eau et de faible approvisionnement en eau.

Attribution

- Cycle de l'eau et approvisionnement en eau douce, problèmes et solutions d'approvisionnement en eau et cycles biogéochimiques issus de la biologie environnementale par Matthew R. Fisher (sous licence CC-BY)

- Le cycle de l'eau, l'utilisation et la distribution de l'eau et les eaux souterraines à partir d'une introduction à la géologie par Chris Johnson et al. (sous licence CC-BY-NC-SA)

- Cycles biogéochimiques et flux d'énergie dans le système terrestre à partir de la durabilité : une base complète par Tom Theis et Jonathan Tomkin, éditeurs (sous licence CC-BY). Téléchargez gratuitement sur CNX.

- Cycles biogéochimiques issus de la biologie 2e par OpenStax (CC-BY). Accès gratuit sur openstax.org.