6.1.1.1 : Prédation

- Page ID

- 167564

L'exemple classique d'une interaction biotique est peut-être la relation prédateur-proie. La prédation se produit lorsqu'une espèce (le prédateur) tue et mange plusieurs proies au cours de sa vie.

Dynamique prédateur-proie

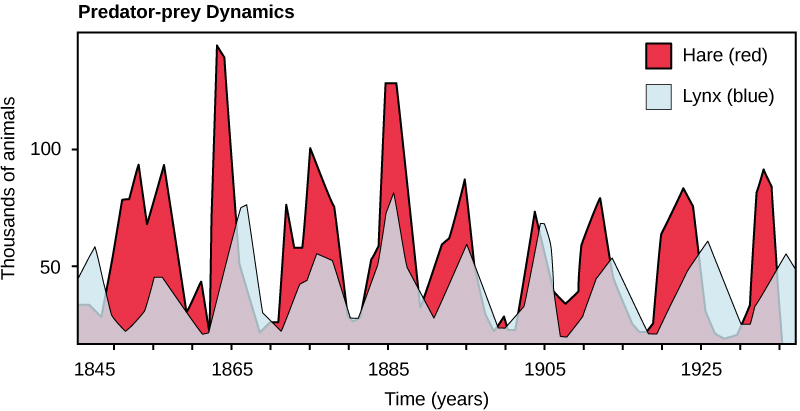

La taille des populations de prédateurs et de proies au sein d'une communauté n'est pas constante dans le temps et peut varier selon des cycles qui semblent liés. Par exemple, 100 ans de données de piégeage en Amérique du Nord montrent comment la dynamique des populations du lynx (prédateur) et du lièvre d'Amérique (proie) se déroule dans un cycle (figure\(\PageIndex{a}\) -b).

Ce cycle de la taille des populations de prédateurs et de proies s'étend sur une période d'environ dix ans, la population de prédateurs accusant un retard d'un à deux ans par rapport à la population de proies (figure\(\PageIndex{a}\) -c). Cette tendance s'explique apparemment par le fait qu'à mesure que le nombre de lièvres augmente, il y a plus de nourriture disponible pour le lynx, ce qui permet à la population de lynx d'augmenter également. Cependant, lorsque la population de lynx atteint un seuil, ils tuent tellement de lièvres que le nombre de lièvres commence à diminuer, suivi d'un déclin de la population de lynx en raison de la pénurie de nourriture. Lorsque la population de lynx est faible, la taille de la population de lièvres commence à augmenter, en partie à cause de la faible pression de prédation, ce qui déclenche un nouveau cycle.

La dynamique d'un cycle démographique étroitement apparié s'explique par le fait que le lièvre d'Amérique est la principale source de nourriture du lynx. Lorsque les prédateurs ont des généralistes, se nourrissant de diverses espèces de proies et que les proies sont consommées par diverses espèces de prédateurs, la dynamique de leurs populations est moins susceptible de suivre un cycle cyclique.

Adaptations des prédateurs

Les prédateurs ont diverses adaptations pour attraper et consommer leurs proies, et les adaptations spécifiques dépendent du prédateur. Par exemple, les rapaces, tels que les hiboux et les fauconniers, ont un bec crochu pour déchirer la chair et des serres pour attraper leurs proies. Les mammifères prédateurs ont souvent des dents et des griffes acérées. Certains prédateurs peuvent courir rapidement à la poursuite de leurs proies, tandis que d'autres « s'assoient et attendent » et se précipitent vers l'avant lorsque la proie les croise. Certains prédateurs, comme les serpents à sonnettes et les tarentules, maîtrisent leurs proies en leur injectant du venin (figure\(\PageIndex{d}\)). Les prédateurs ont souvent de grands yeux placés vers l'avant (comme un loup) plutôt que des yeux très écartés sur les côtés de la tête (comme un mouton). Les yeux orientés vers l'avant permettent de percevoir la profondeur, ce qui est essentiel pour suivre les proies. En revanche, la vision périphérique est élargie lorsque les yeux sont placés sur les côtés, ce qui aide les proies à identifier les menaces.

Caractéristiques défensives des proies

Les proies développent des défenses mécaniques, chimiques, physiques ou comportementales contre les prédateurs. Certaines proies sont dotées d'une armure (comme une carapace de tortue ou des plaques osseuses qui protègent les tatous), une défense mécanique qui réduit la prédation en décourageant le contact physique. De nombreux animaux produisent ou obtiennent des défenses chimiques à partir des plantes et les stockent pour empêcher la prédation. D'autres espèces utilisent la forme et la coloration de leur corps pour se camoufler afin d'éviter d'être détectées par les prédateurs, un exemple de défense physique. La canne tropicale est un insecte qui a la coloration et la forme du corps d'une brindille, ce qui la rend très difficile à voir lorsqu'elle est immobile sur un fond de brindilles réelles (figure\(\PageIndex{e}\) -a). Dans un autre exemple, le caméléon peut changer de couleur en fonction de son environnement (figure\(\PageIndex{e}\) -b).

Certaines espèces utilisent la coloration pour avertir leurs prédateurs qu'ils sont déplaisants ou toxiques. Par exemple, la chenille du papillon monarque séquestre les poisons contenus dans sa nourriture (plantes et asclépiades) pour devenir toxique ou déplaisante pour les prédateurs potentiels. La chenille est jaune vif et noire pour indiquer sa toxicité. La chenille est également capable de transmettre les toxines séquestrées au monarque adulte, qui est également coloré de noir et de rouge de façon spectaculaire en guise d'avertissement aux prédateurs potentiels. Les crapauds à ventre de feu produisent des toxines qui les rendent dégoûtants pour leurs prédateurs potentiels (figure\(\PageIndex{f}\)). Ils ont une coloration rouge vif ou orange sur le ventre, qu'ils présentent à un prédateur potentiel pour faire connaître leur nature toxique et décourager une attaque. La coloration d'avertissement ne fonctionne que si le prédateur utilise la vue pour localiser ses proies et peut apprendre. Un prédateur naïf doit subir les conséquences négatives d'en manger une avant d'éviter d'autres individus de couleur similaire.

Alors que certains prédateurs apprennent à éviter de manger certaines proies potentielles en raison de leur coloration, d'autres espèces ont développé des mécanismes pour imiter cette coloration afin d'éviter d'être mangées, même s'ils ne sont pas eux-mêmes désagréables à manger ou ne contiennent pas de produits chimiques toxiques. Dans certains cas de mimétisme, une espèce inoffensive imite la coloration d'avertissement d'une espèce nuisible. En supposant qu'ils partagent les mêmes prédateurs, cette coloration protège alors les prédateurs inoffensifs. De nombreuses espèces d'insectes imitent la coloration des guêpes, qui sont des insectes venimeux piqueurs, décourageant ainsi la prédation (figure\(\PageIndex{g}\)). Dans d'autres cas de mimétisme, plusieurs espèces partagent la même coloration d'avertissement, mais toutes possèdent en fait des défenses. Le caractère commun du signal améliore la conformité de tous les prédateurs potentiels.

Fuir les prédateurs, se cacher et jouer au mort sont des exemples de défenses comportementales. Certaines proies présentent également des comportements qui menacent les prédateurs. Par exemple, les tortues serpentines étendent leurs pattes pour paraître plus grandes et s'en prennent agressivement à leurs prédateurs.

Attribution

Modifié par Melissa Ha d'après Community Ecology from Environmental Biology par Matthew R. Fisher (sous licence CC-BY)