42.1: 先天免疫反应

- Page ID

- 202343

培养技能

- 描述物理和化学免疫屏障

- 解释即时和诱发的先天免疫反应

- 讨论自然杀伤细胞

- 描述主要的组织相容性 I 类分子

- 总结补体系统中的蛋白质如何发挥消灭细胞外病原体的作用

免疫系统包括先天免疫反应和适应性免疫反应。 先天免疫是由于遗传因素或生理因素而自然产生的;它不是由感染或疫苗接种引起的,但可以减少适应性免疫反应的工作量。 免疫反应的先天和适应性水平都涉及分泌蛋白、受体介导的信号传导和复杂的细胞间通信。 先天免疫系统是在动物进化早期,即大约十亿年前发展起来的,是对感染的重要反应。 先天免疫的特定靶点数量有限:任何致病威胁都会触发一系列一致的事件,这些事件可以识别病原体的类型,要么独立清除感染,要么调动高度专业化的适应性免疫反应。 例如,泪液和粘液分泌物含有杀菌因子。

物理和化学屏障

在触发任何免疫因子之前,皮肤充当潜在传染性病原体的持续而无法逾越的屏障。 皮肤上的病原体会被干燥(干燥)和皮肤的酸度杀死或失活。 此外,在皮肤上共存的有益微生物与入侵的病原体竞争,从而防止感染。 身体中不受皮肤保护的区域(例如眼睛和粘膜)有其他防御方法,例如可以捕获和冲洗病原体的泪水和粘液分泌物,以及鼻道和呼吸道中的纤毛将含有病原体的粘液排出体外。 全身还有其他防御措施,例如胃的低pH值(抑制病原体的生长)、结合和破坏细菌细胞膜的血液蛋白以及排尿过程(将病原体从尿路中冲走)。

尽管存在这些屏障,但病原体仍可能通过皮肤擦伤或穿刺进入人体,或者大量聚集在粘膜表面以克服粘液或纤毛。 一些病原体已经进化出特定的机制,使它们能够克服物理和化学障碍。 当病原体进入人体时,先天免疫系统的反应是炎症、病原体吞没以及免疫因子和蛋白质的分泌。

病原体识别

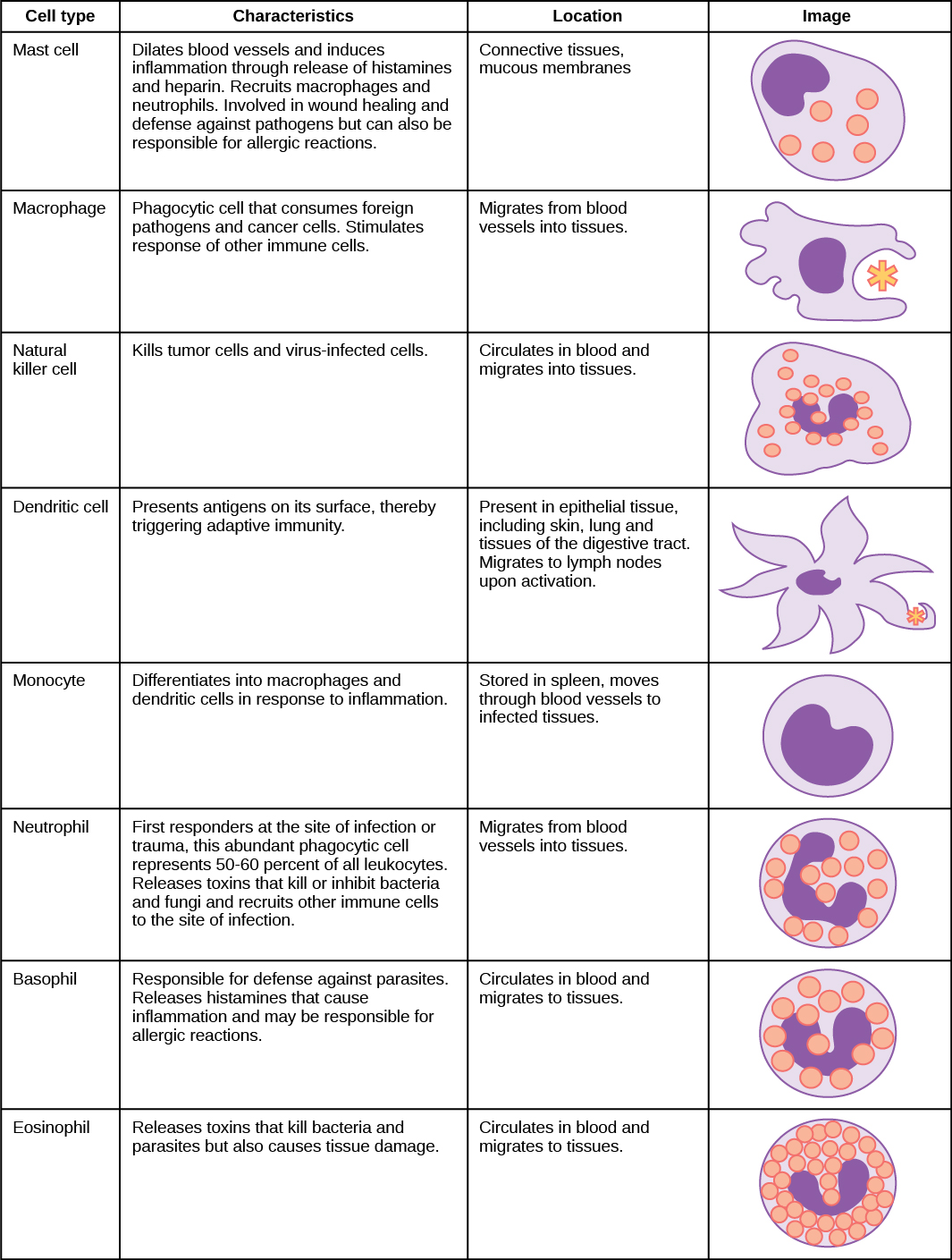

感染可能是细胞内或细胞外感染,具体取决于病原体。 所有病毒都会感染细胞并在这些细胞内(细胞内)复制,而细菌和其他寄生虫可能在细胞内或细胞外复制,视物种而定。 先天免疫系统必须做出相应的反应:通过识别细胞外病原体和/或识别已经被感染的宿主细胞。 当病原体进入人体时,血液和淋巴中的细胞会检测到病原体表面的特定病原体相关分子模式(PAMP)。 PAMP 是碳水化合物、多肽和核酸 “特征”,由病毒、细菌和寄生虫表达,但与宿主细胞上的分子不同。 免疫系统具有特定的细胞,如图所示\(\PageIndex{1}\)和图所示\(\PageIndex{2}\),其受体可识别这些 PAMP。 巨噬细胞是一种吞没外来颗粒和病原体的大型吞噬细胞。 巨噬细胞通过互补模式识别受体 (PRR) 识别 PAMP。 PRR 是巨噬细胞和树突状细胞上与外部环境接触的分子。 单核细胞是一种白细胞,它在血液和淋巴中循环,并在进入受感染组织后分化为巨噬细胞。 树突状细胞结合病原体的分子特征,促进病原体吞没和破坏。 Toll 样受体 (TLR) 是一种可识别病原体共有但与宿主分子有区别的分子的 PRR。 TLR 存在于无脊椎动物和脊椎动物中,似乎是免疫系统中最古老的组成部分之一。 在哺乳动物神经系统中也发现了 TLR。

细胞因子释放影响

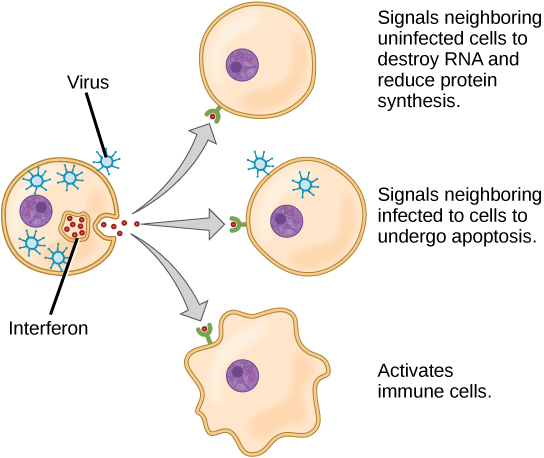

PRR 与 PAMP 的结合会触发细胞因子的释放,这表明存在病原体,需要与任何受感染的细胞一起销毁。 细胞因子是一种化学信使,它调节细胞分化(形式和功能)、增殖(产生)和基因表达,从而影响免疫反应。 人类中至少存在40种细胞因子,它们在产生它们的细胞类型、对它们有反应的细胞类型以及它们产生的变化方面有所不同。 一种类型的细胞因子干扰素如图所示\(\PageIndex{3}\)。

细胞因子的一个亚类是白细胞介素(IL),之所以这样命名,是因为它们介导白细胞(白细胞)之间的相互作用。 白介素参与桥接先天和适应性免疫反应。 除了在 PAMP 识别后从细胞中释放出来外,受感染的细胞还会释放细胞因子,这些细胞与附近的未感染细胞结合并诱导这些细胞释放细胞因子,从而导致细胞因子爆裂。

第二类早效细胞因子是干扰素,它们由受感染的细胞释放出来,作为对附近未感染细胞的警告。 干扰素的功能之一是抑制病毒复制。 它们还具有其他重要功能,例如肿瘤监测。 干扰素的工作原理是向邻近的未感染细胞发出信号以破坏RNA并减少蛋白质合成,向邻近的受感染细胞发出信号以使其发生凋亡(程序性细胞死亡),并激活免疫细胞。

作为对干扰素的反应,未感染的细胞会改变其基因表达,从而增加细胞对感染的抵抗力。 干扰素诱导的基因表达的影响之一是细胞蛋白合成急剧降低。 病毒感染的细胞通过合成大量的病毒蛋白产生更多的病毒。 因此,通过减少蛋白质合成,细胞对病毒感染产生抵抗力。

吞噬作用和炎症

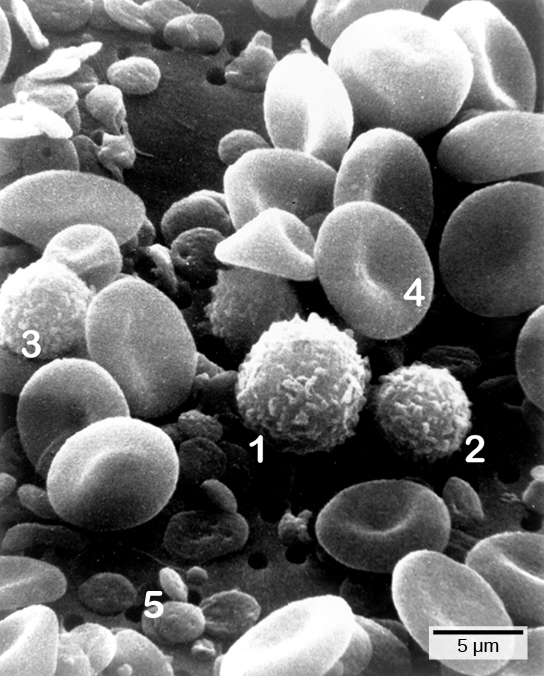

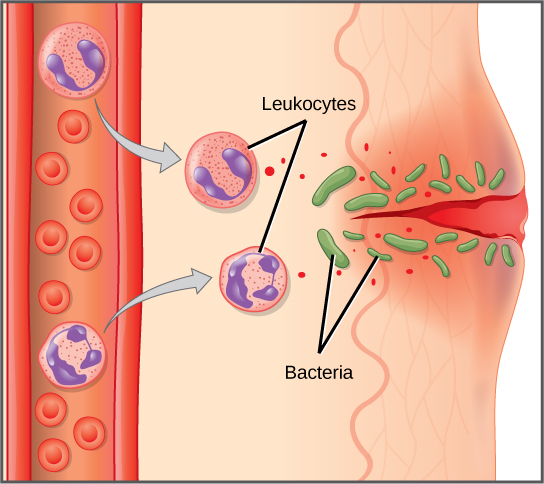

最早产生的细胞因子是促炎性的;也就是说,它们会鼓励炎症、局部发红、肿胀、发热和疼痛,这些都是白细胞和液体通过渗透性越来越强的毛细血管转移到感染部位所导致的。 到达感染部位的白细胞数量取决于感染病原体的性质。 巨噬细胞和树突状细胞都通过吞噬作用吞没病原体和细胞碎片。 中性粒细胞也是吞噬和消化病原体的吞噬白细胞。 中性粒细胞,如图所示\(\PageIndex{1}\),是免疫系统中最丰富的白细胞。 中性粒细胞的细胞核有两到五个叶,它们含有细胞器,称为溶酶体,可以消化被吞没的病原体。 嗜酸性粒细胞是一种白细胞,它与其他嗜酸性粒细胞一起围绕寄生虫;它参与过敏反应和对蠕虫(寄生虫)的防护。

中性粒细胞和嗜酸性粒细胞是特别重要的白细胞,它们吞没细菌和真菌等大型病原体。 肥大细胞是一种白细胞,它会产生炎症分子,例如组胺,以应对大型病原体。 嗜碱性粒细胞是一种白细胞,它像中性粒细胞一样释放化学物质以刺激炎症反应,如图所示\(\PageIndex{4}\)。 嗜碱性粒细胞还参与过敏和超敏反应并诱发特定类型的炎症反应。 嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞会产生额外的炎症介质来招募更多的白细胞。 对无害抗原(例如花粉)的超敏免疫反应通常涉及嗜碱性粒细胞和肥大细胞释放组胺。

细胞因子还会向神经系统的细胞发送反馈,以引起感觉不适的整体症状,包括嗜睡、肌肉疼痛和恶心。 这些影响之所以演变,可能是因为症状鼓励个人休息并防止他们将感染传播给他人。 细胞因子还会增加核心体温,导致发烧,从而导致肝脏从血液中扣留铁。 没有铁,某些病原体,例如某些细菌,就无法复制;这就是所谓的营养免疫。

自然杀伤细胞

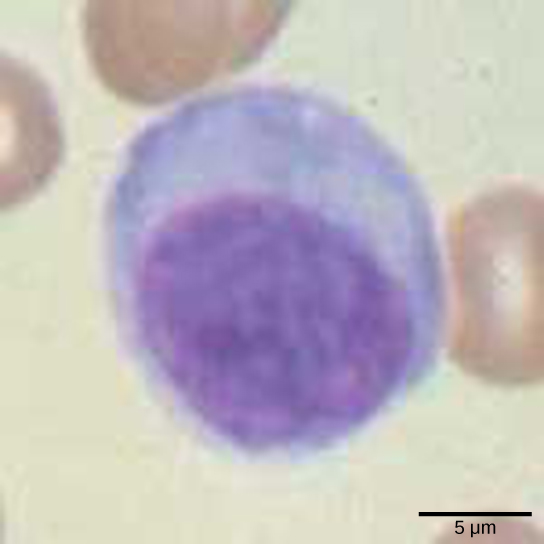

淋巴细胞是通过其大而深色染色的细胞核在组织学上可识别的白细胞;它们是细胞质极少的小细胞,如图所示\(\PageIndex{5}\)。 受感染的细胞被自然杀伤(NK)细胞、可以杀死感染病毒的细胞的淋巴细胞或肿瘤细胞(无法控制地分裂和侵入其他组织的异常细胞)识别和破坏。 适应性免疫系统的T细胞和B细胞也被归类为淋巴细胞。 T 细胞是在胸腺中成熟的淋巴细胞,而 B 细胞是在骨髓中成熟的淋巴细胞。 NK 细胞通过受感染细胞表面主要组织相容性类 (MHC) I 分子表达的改变来识别细胞内感染,尤其是来自病毒的感染。 MHC I 分子是所有有核细胞表面的蛋白质,因此它们在非成核的红细胞和血小板中稀缺。 MHC I 分子的功能是显示从细胞内的传染病原体到 T 细胞的蛋白质片段;健康的细胞将被忽略,而 “非自身” 或外来蛋白质将受到免疫系统的攻击。 MHC II 分子主要存在于含有抗原的细胞(“非自身蛋白”)和淋巴细胞上。 MHC II 分子与辅助性 T 细胞相互作用以触发适当的免疫反应,其中可能包括炎症反应。

受感染的细胞(或肿瘤细胞)通常无法正确合成和显示 MHC I 分子。 被某些病毒感染的细胞的代谢资源会产生干扰 MHC I 处理和/或贩运到细胞表面的蛋白质。 宿主细胞上MHC I的减少因病毒而异,这是病毒产生的活性抑制剂造成的。 这个过程会消耗细胞表面的宿主 MHC I 分子,NK 细胞在寻找细胞 MHC I 分子时将其检测为 “不健康” 或 “异常”。 同样,肿瘤细胞基因表达的急剧改变会导致极度变形或缺失的MHC I分子的表达,这些分子也表示 “不健康” 或 “异常”。

NK 细胞始终处于活跃状态;与健康细胞上正常、完好无损的 MHC I 分子相互作用会禁用杀伤序列,而 NK 细胞会继续移动。 在 NK 细胞检测到受感染细胞或肿瘤细胞后,其细胞质会分泌由穿孔素组成的颗粒,穿孔素是一种在靶细胞中形成孔隙的破坏性蛋白质。 颗粒酶与穿孔素一起在免疫突触中释放。 g ranzym e 是一种蛋白酶,它消化细胞蛋白并诱导靶细胞经历程序性细胞死亡或凋亡。 然后,吞噬细胞消化留下的细胞碎片。 NK 细胞不断在人体内巡逻,是控制潜在感染和预防癌症进展的有效机制。

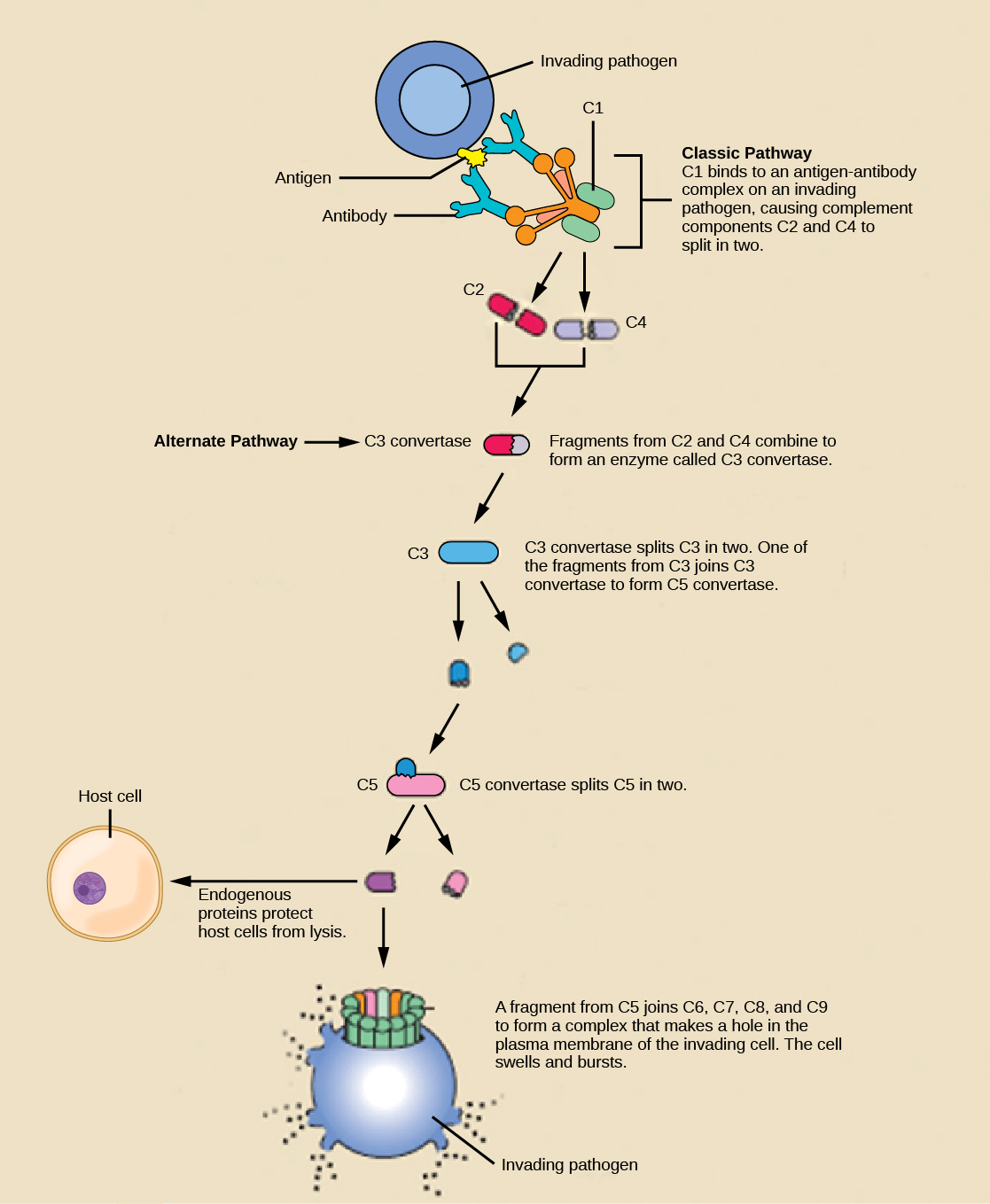

补充

由大约20种可溶性蛋白组成的阵列,称为补体系统,起到摧毁细胞外病原体的作用。 肝细胞和巨噬细胞持续合成补体蛋白;这些蛋白质在血清中含量丰富,能够对感染的微生物立即作出反应。 补体系统之所以这样命名,是因为它与适应性免疫系统的抗体反应互补。 补体蛋白与微生物表面结合,特别被已经被抗体结合的病原体所吸引。 补体蛋白的结合以特异且高度调节的序列发生,每个连续的蛋白质都通过前一个或多个蛋白结合后诱发的裂解和/或结构变化而激活。 在前几个补体蛋白结合后,随之而来的是连续的结合事件,病原体迅速被补体蛋白包裹。

补体蛋白具有多种功能。 这些蛋白质可作为标志物,表明吞噬细胞(例如巨噬细胞和B细胞)存在病原体,并增强吞噬;这个过程被称为 opsonization。 某些补体蛋白可以结合形成攻击复合物,打开微生物细胞膜中的毛孔。 这些结构通过导致病原体的内容泄漏来摧毁病原体,如图所示\(\PageIndex{6}\)。

摘要

先天免疫系统是绕过人体自然物理和化学屏障的致病威胁的第一反应者。 先天免疫系统结合使用细胞和分子攻击,识别病原体的性质,并通过炎症、吞噬作用、细胞因子释放、NK 细胞和/或补体系统的破坏做出反应。 当先天机制不足以清除感染时,适应性免疫反应就会得到通知和动员。

词汇表

- 嗜碱性粒细胞

- 释放通常与炎症反应有关的化学物质的白细胞

- B 细胞

- 淋巴细胞在骨髓中成熟并分化为分泌抗体的浆细胞

- 补体系统

- 由大约20种固有免疫系统可溶性蛋白组成的阵列,可增强吞噬作用,在病原体中钻孔并招募淋巴细胞;增强抗体产生时的适应性反应

- 细胞因子

- 调节细胞分化、增殖、基因表达和细胞贩运以影响免疫反应的化学信使

- 嗜酸性粒细胞

- 对寄生虫有反应并参与过敏反应的白细胞

- granzyme

- 通过穿孔蛋白进入靶细胞并诱导靶细胞凋亡的蛋白酶;被 NK 细胞和杀伤 T 细胞使用

- 炎症

- 局部发红、肿胀、发热和疼痛,这是白细胞和液体通过打开的毛细血管运动到感染部位引起的

- 先天免疫力

- 由于遗传因素或生理学原因自然产生的免疫力,不是由感染或疫苗接种引起的

- 干扰素

- 抑制病毒复制和调节免疫反应的细胞因子

- 淋巴细胞

- 通过其大细胞核在组织学上可识别的白细胞;它是一个小细胞,细胞质很少

- 巨噬细胞

- 吞没外来颗粒和病原体的大型吞噬细胞

- 主要组织相容性类别 (MHC) I/II 分子

- 蛋白质存在于所有有核细胞(I)表面,或者特别存在于抗原呈递细胞(II)上,它向免疫细胞发出信号,表明细胞是健康/正常还是感染/癌变;它提供了适当的模板,可以在其中加载抗原以供淋巴细胞识别

- 肥大细胞

- 产生炎症分子(例如组胺)以应对大型病原体和过敏原的白细胞

- 单核细胞

- 一种在血液和淋巴中循环并在进入受感染组织后分化为巨噬细胞的白细胞

- 自然杀伤 (NK) 细胞

- 可以杀死感染病毒或肿瘤细胞的细胞的淋巴细胞

- 中性粒细胞

- 吞没和消化病原体的吞噬白细胞

- psonization

- 增强吞噬作用的过程,使用蛋白质向吞噬细胞表明存在病原体

- 病原体相关分子模式 (PAMP)

- 由病毒、细菌和寄生虫表达但不同于宿主细胞分子的碳水化合物、多肽和核酸 “特征”

- 模式识别受体 (PRR)

- 巨噬细胞和树突状细胞上的分子,它结合病原体的分子特征并促进病原体吞没和破坏

- 穿孔

- 在靶细胞中形成孔隙的破坏性蛋白质;被 NK 细胞和杀伤 T 细胞使用

- T 细胞

- 在胸腺中成熟的淋巴细胞;参与适应性免疫系统的主要细胞之一